Afficher le sommaire Masquer le sommaire

Il existe une loi universelle de la finance : lorsque l’argent promet de se multiplier sans effort, il finit toujours par s’évaporer. Mais entre-temps, il peut faire des miracles. Et un maître illusionniste du début du XXe siècle a su transformer cette loi en empire temporaire. Son nom : Charles Ponzi. Son exploit : convaincre l’Amérique qu’il avait trouvé la faille du système monétaire mondial, à travers… un coupon-réponse postal. Un artefact aussi banal qu’un timbre, devenu vecteur de fortunes et de ruines.

A LIRE AUSSI

Brouteurs : plongée dans le business secret des arnaques à l’amour

Ce stratagème – payer Pierre avec l’argent de Paul, en prélevant une commission au passage – porte désormais son nom. Mais derrière le « schéma de Ponzi », il y a une biographie, un contexte historique, et surtout une vérité plus large : quand les promesses économiques s’effondrent, les contes prennent le relais.

L’ascension d’un immigré… et d’une idée

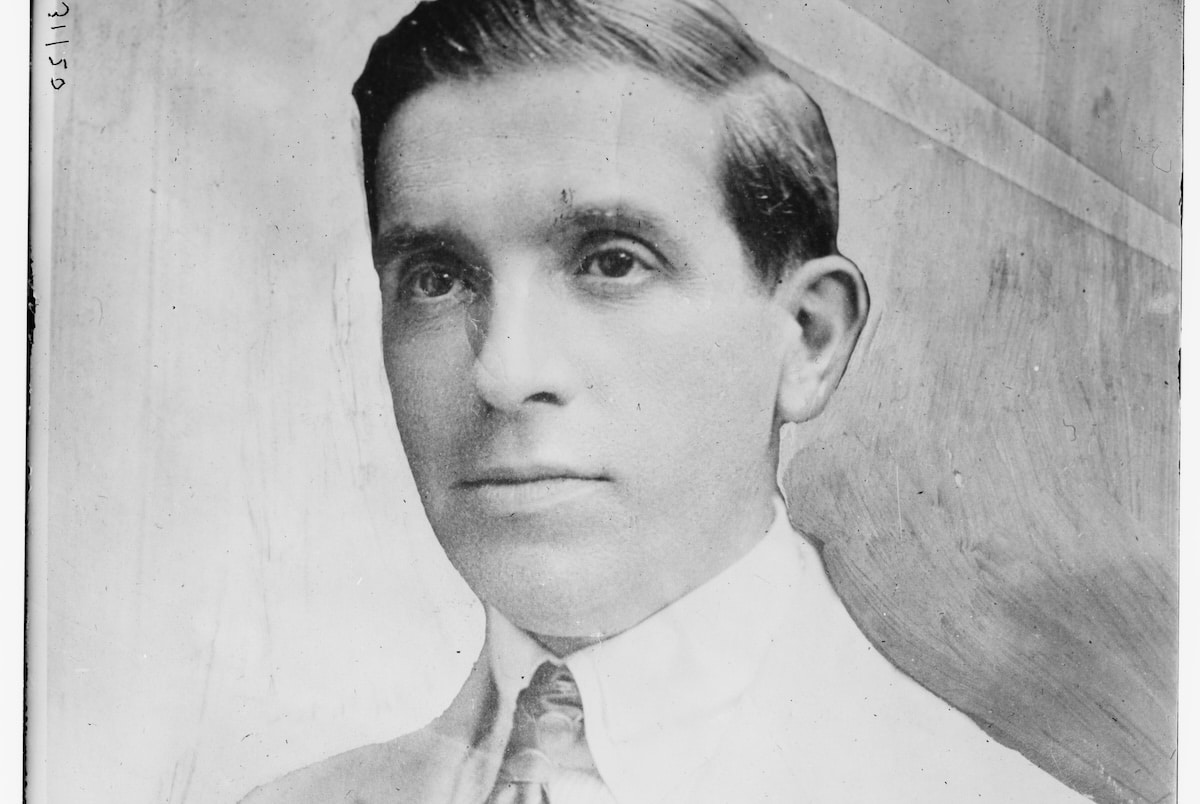

Charles Ponzi débarque à New York en 1903. Il a 21 ans, deux dollars en poche, et une formule toute faite pour les journalistes : « Un million de dollars d’espoir dans le cœur. » Il est comme des milliers d’Européens à cette époque : déraciné, sans capital, mais avec une immense foi dans le rêve américain. Il n’a pas les codes, ni les diplômes, mais une chose précieuse : l’intuition que l’argent ne récompense pas seulement le travail, mais l’habileté à manipuler les flux.

Ses premières années américaines sont celles d’un tâtonnement : serveur, traducteur, plongeur, faussaire. Une condamnation pour chèques falsifiés au Canada, puis un retour aux États-Unis suivi d’une nouvelle arrestation pour aide à l’immigration clandestine. Un CV qui n’ouvre pas les portes de Wall Street, mais qui forge une compétence rare : comprendre comment les systèmes peuvent être contournés.

En 1919, installé à Boston, marié, toujours sans fortune mais avec un projet de revue d’exportation, Ponzi tombe par hasard sur un coupon-réponse international dans un courrier venu d’Espagne. Ces coupons – imaginés par l’Union postale universelle – permettaient à des migrants d’inclure un affranchissement international dans leurs lettres à la famille restée au pays. On pouvait les échanger contre des timbres dans n’importe quel pays membre.

Et c’est là que tout bascule. L’Europe d’après-guerre est en ruine monétaire : hyperinflation, dévaluations en cascade. Ponzi remarque que le coupon acheté en Espagne pour 1 centime de dollar peut être échangé à Boston contre un timbre valant 6 cents. Un gain de 500 %, théoriquement sans risque, grâce aux écarts de change. Dans l’esprit de Ponzi, la machine s’emballe : un dollar investi là-bas devient six ici. Et plus on investit, plus la logique devient exponentielle. Mille dollars deviennent quinze mille. Dix millions se transforment en soixante…

Mais la clé, ce n’est pas le timbre. C’est la croyance dans la mécanique.

Des certificats, une boutique, et le bon costume

Fin 1919, Ponzi fonde la Securities Exchange Company. Adresse prestigieuse dans Boston, certificats colorés avec taux affiché (50 % en trois mois), et promesse de paiement rapide. Il commence seul, mais l’engouement est fulgurant : en quelques semaines, 30 000 personnes lui confient plus de 10 millions de dollars. Il embauche, organise, structure. La file d’attente devant ses bureaux devient un spectacle urbain. Ponzi incarne alors l’image parfaite du gagnant : costume sur mesure, canne à pommeau doré, maison de 20 pièces à Lexington, époux amoureux, entrepreneur sûr de lui.

Mais il y a un problème. Un problème de taille : il ne transforme aucun coupon. Pas un seul CRI n’est réellement échangé à grande échelle. Et pour cause : il en faudrait 160 millions en circulation aux États-Unis pour justifier les rendements promis, alors qu’on en recense à peine 27 000. Clarence Barron, éminent analyste financier, s’en alarme dans The Boston Post. Les banquiers locaux voient leur épargne fondre. L’inspecteur des postes s’interroge. La presse commence à fouiller.

L’écroulement

Ponzi tient bon. Lors d’un début de panique, il rembourse deux millions en deux jours. Il calme la foule, sourit aux journalistes. Mais les autorités ne lâchent plus. Le procureur Joseph Pelletier ordonne l’arrêt des souscriptions pour mener un audit. Le Massachusetts Banking Department panique à son tour : le système de Ponzi vide littéralement les caisses des banques locales. En août 1920, la Hanover Trust refuse d’honorer ses chèques. Le château de cartes s’effondre.

L’escroquerie éclate. Ponzi est incarcéré. Interrogé, il admet sans détour que son activité se résumait à encaisser, émettre un reçu, et redistribuer plus tard avec un intérêt. Le cycle parfait… tant que l’argent entre plus vite qu’il ne sort. Condamné à cinq ans de prison (il en fera trois), il tentera une reconversion en Floride, puis sombrera dans l’anonymat et la pauvreté en Amérique latine.

Charles Ponzi a révélé une vérité bien plus dérangeante : les systèmes économiques ne reposent pas sur des actifs réels, mais sur des récits. Et certains récits sont plus porteurs que d’autres.