Afficher le sommaire Masquer le sommaire

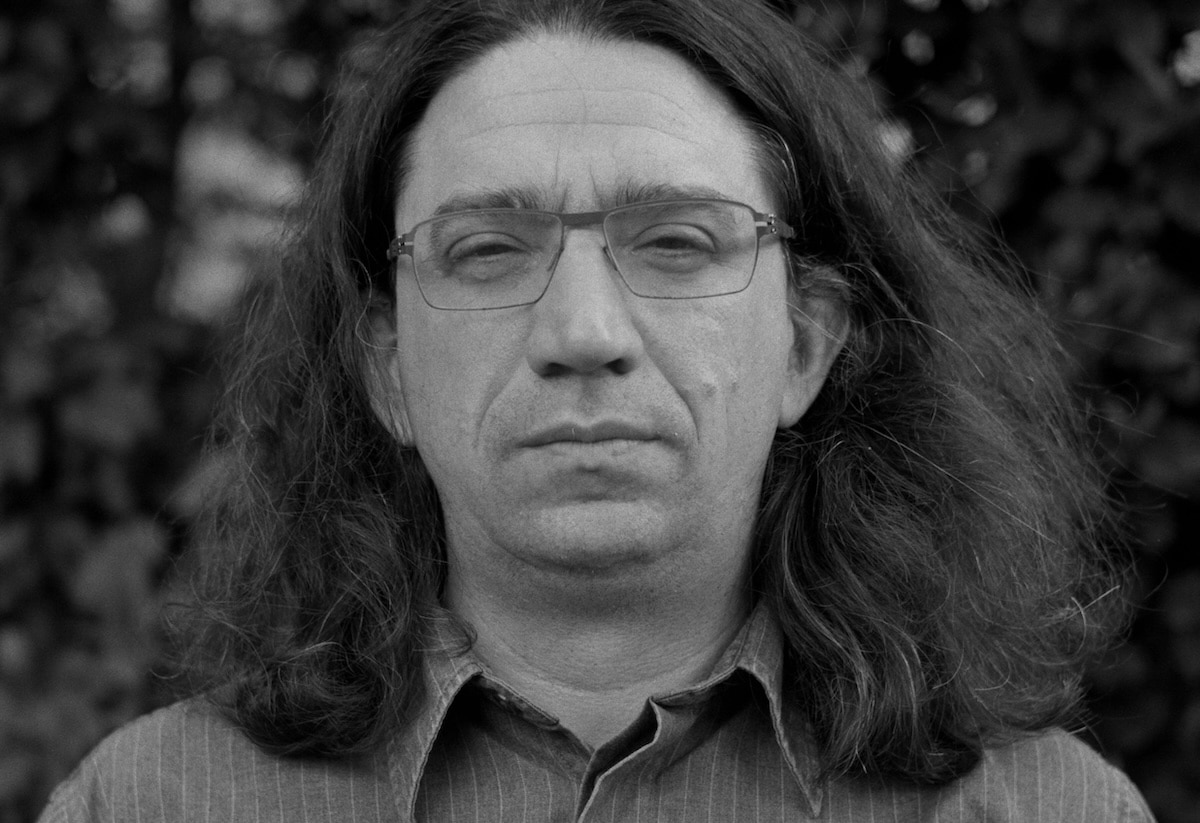

Six mois après le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, quelque chose d’inédit s’esquisse à Washington : une tentative de reformatage du système institutionnel américain. Et dans les coulisses de ce processus, un nom revient avec insistance : Curtis Yarvin. Ancien programmeur, blogueur marginal devenu penseur politique d’influence, il incarne cette étrange greffe entre la Silicon Valley libertarienne et la droite populiste américaine.

A LIRE AUSSI

Stephen Miran, l’homme qui murmure à l’oreille de Trump

Un autodidacte au cœur du pouvoir trumpiste

Yarvin n’est pas un homme de partis. Il n’a jamais été élu, n’a dirigé aucune agence, n’a publié dans les grandes revues académiques. Mais il a ce que les idéologues radicaux possèdent parfois : une grille de lecture complète, simplificatrice et tranchante. Pour lui, la démocratie est un logiciel obsolète, vérolé, incapable de produire autre chose que de la lenteur, des compromis stériles et des élites déconnectées.

Alors il propose autre chose. Une architecture politique « post-démocratique », où l’État devient une entreprise, où le chef de l’exécutif devient un PDG, où les citoyens deviennent des clients libres de changer de juridiction comme on change d’opérateur mobile. On pourrait sourire. Mais voilà que cette vision, longtemps confinée aux tréfonds de la blogosphère, trouve aujourd’hui un début d’incarnation dans les décisions d’un exécutif revanchard.

Du code à l’ordre politique

Yarvin vient du monde des développeurs. Il applique au politique les logiques du logiciel : modularité, performance, suppression des bugs par refonte du système. Il ne croit pas aux ajustements à la marge. Il prône le redémarrage complet. Son programme RAGE (Retire All Government Employees) ressemble moins à une politique publique qu’à une purge de masse : renvoyer l’ensemble des fonctionnaires fédéraux, casser la chaîne de transmission de ce qu’il appelle la « Cathédrale » — entendez : le complexe universitaire-médiatique-administratif progressiste.

On croyait ces idées trop extrêmes pour sortir des cercles en ligne. Mais elles infusent désormais jusqu’aux étages supérieurs du pouvoir. Le vice-président JD Vance, proche de Yarvin, en est un relais assumé. Elon Musk, Marc Andreessen ou encore Peter Thiel lui offrent une caisse de résonance, et parfois un financement. Le projet DOGE — Department of Government Efficiency — confié à Musk, en est une matérialisation : coupes budgétaires massives, gestion algorithmique des agences fédérales, modèle d’État-plateforme directement inspiré des entreprises tech.

La démocratie ? Un accident de l’histoire

Ce n’est pas la première fois que les États-Unis flirtent avec une forme de césarisme technocratique. Mais jamais le logiciel idéologique n’avait été aussi clair, aussi radical, aussi exportable. Yarvin rêve d’un patchwork mondial, une constellation de micro-États gouvernés comme des startups. À ses yeux, Singapour et Dubaï sont des utopies réalisées. La démocratie libérale, un accident de l’histoire.

Et le plus troublant, c’est que cette vision séduit. Pas seulement outre-Atlantique. En Europe, on commence à parler d’un « PDG de la République ». En France, certains éditorialistes y voient une solution face à l’impuissance publique. Comme souvent, les idées les plus disruptives ne viennent pas des centres académiques, mais des marges, des garages et des forums.

Aller vite, très vite

Reste une inconnue : la résistance du réel. Car on ne gouverne pas un pays comme on gère une application. Le politique ne se réduit pas à un problème de design organisationnel. L’impoundment — ce droit du président de bloquer les crédits votés par le Congrès — a déjà été suspendu par un juge fédéral. La société civile américaine, malgré ses fractures, n’est pas encore prête à s’effacer devant un pouvoir unifié.

Yarvin veut aller vite, très vite. Il parle d’orchestre de chimpanzés pour qualifier ceux qui n’osent pas aller jusqu’au bout. Il oublie peut-être que l’histoire ne se programme pas comme un code. Et que même les bugs institutionnels ont parfois une fonction : empêcher les ruptures brutales, protéger les minorités, tempérer les passions.