Afficher le sommaire Masquer le sommaire

Alors que la qualité de l’air intérieur des logements s’est globalement améliorée depuis quinze ans, certaines substances toxiques, en particulier les particules fines, demeurent à des niveaux préoccupants dans une majorité des habitations françaises. C’est ce que révèle la deuxième campagne nationale sur la qualité de l’air dans les logements (CNL2), conduite par l’Observatoire de la qualité des environnements intérieurs (OQEI), présenté le 10 juillet 2025.

A LIRE AUSSI

Comment la France traque ses militants écologistes

Menée entre novembre 2020 et février 2023 dans 571 logements répartis sur 321 communes, cette étude d’envergure repose sur l’analyse de plus de 170 polluants.

Une tendance générale à la baisse des polluants

Comparée à la première campagne réalisée entre 2003 et 2005 (CNL1), cette nouvelle photographie de l’air intérieur révèle une baisse significative de nombreux polluants. Les composés organiques volatils chlorés, tels que le trichloroéthylène ou le 1,4-dichlorobenzène, ont reculé de plus de 80 %. Le formaldéhyde, classé cancérogène probable, affiche une diminution de 28 %, les particules fines (PM2,5) de 33 %, et le benzène, également cancérogène, de 47 %.

L’OQEI attribue cette amélioration à plusieurs facteurs convergents : l’évolution de la réglementation, qui a conduit à l’interdiction ou à la restriction de certaines substances dans les produits de construction, de consommation ou d’entretien ; l’obligation d’étiquetage des matériaux selon leurs émissions de COV ; et une réduction notable du tabagisme dans les logements. L’amélioration progressive de la qualité de l’air extérieur aurait également contribué, de manière indirecte, à cette tendance favorable.

Particules fines : des dépassements encore très répandus

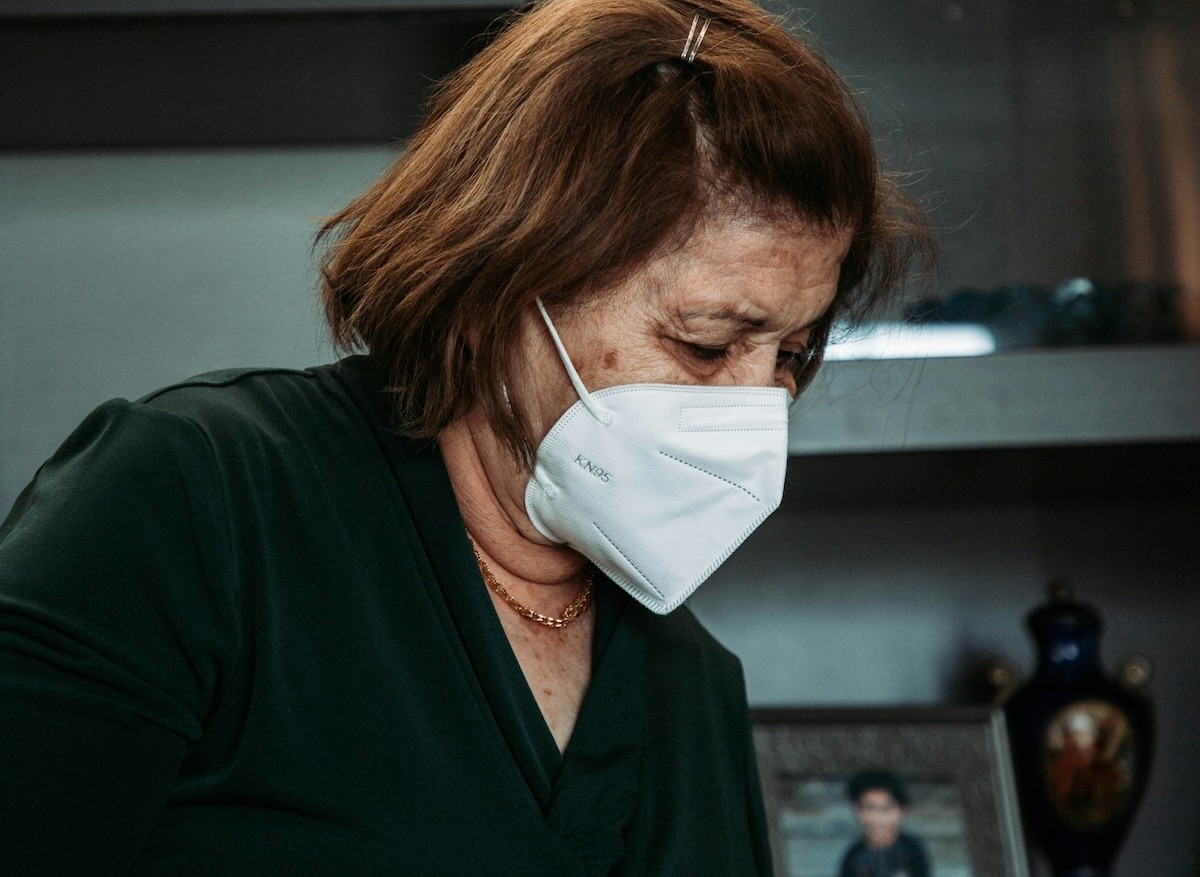

Mais cette dynamique ne masque pas des réalités plus alarmantes. Plus de 70 % des logements présentent des concentrations en particules fines PM2,5 supérieures à l’objectif de 10 µg/m³ fixé par le Haut Conseil de la santé publique (HCSP). Ces particules, issues principalement du tabagisme, du trafic routier et des activités de combustion, s’infiltrent facilement dans les voies respiratoires et sont reconnues pour leurs effets délétères sur la santé cardiovasculaire et respiratoire.

Le radon, gaz radioactif d’origine naturelle, dépasse le seuil réglementaire de 300 Bq/m³ dans près de 8 % des logements. D’autres polluants préoccupants sont également régulièrement relevés au-delà des valeurs de référence : le formaldéhyde dans 6 % des cas, le dioxyde d’azote (NO₂) dans 3 % des logements, le benzène dans 1,4 % d’entre eux, et le trichloroéthylène dans 0,05 %.

L’Anses a récemment confirmé la nécessité de maintenir la valeur guide de 2 µg/m³ pour le benzène, rejetant une proposition de relèvement à 6 µg/m³. Cette position traduit une volonté de limiter les expositions au strict minimum, compte tenu des risques cancérogènes avérés de cette molécule.

Un coût sanitaire et économique massif

Les conséquences de cette pollution intérieure sur la santé publique sont considérables. En France, elle serait responsable de 20 000 décès prématurés par an, auxquels s’ajoutent 28 000 nouveaux cas de pathologies chroniques, pour un coût socio-économique estimé à 19 milliards d’euros annuels.

L’Île-de-France concentre une part importante de cette charge sanitaire, avec 2,1 milliards d’euros de pertes chaque année en raison des consultations médicales, des hospitalisations, des arrêts de travail et de la baisse de productivité induite. Les enfants sont particulièrement vulnérables : près de 30 000 cas d’asthme chez les 6-11 ans pourraient être évités chaque année grâce à une meilleure aération des classes.

Le cadre législatif évolue. Depuis janvier 2023, les établissements recevant du public sont soumis à une évaluation annuelle des dispositifs d’aération, incluant la mesure du CO₂, et à un autodiagnostic tous les quatre ans. À partir de janvier 2025, cette obligation sera étendue aux établissements de santé avec hébergement, aux EHPAD et aux structures pénitentiaires pour mineurs. L’objectif : mieux protéger les populations les plus sensibles, pour qui la qualité de l’air intérieur constitue un levier majeur de santé et de réinsertion.

Au niveau européen, la directive adoptée en octobre 2024 engage les États membres à respecter une nouvelle norme pour les PM2,5, ramenée de 25 à 10 µg/m³ en moyenne annuelle d’ici 2030. Ce cadre, aligné à terme sur les recommandations de l’OMS, devrait à terme influencer les exigences relatives à l’air intérieur.

Les technologies à la rescousse de l’air domestique

Dans le secteur résidentiel, les innovations technologiques se multiplient. Les capteurs connectés compatibles avec la norme Matter permettent désormais un suivi en temps réel de la qualité de l’air, en mesurant les particules, les COV totaux, l’humidité et la température. Les systèmes de ventilation mécanique contrôlée (VMC) intègrent des capteurs qui ajustent automatiquement les débits d’air selon les besoins, optimisant à la fois la qualité de l’air et la performance énergétique.

Des purificateurs d’air nouvelle génération intègrent l’intelligence artificielle pour prédire les pics de pollution et adapter leurs réglages selon les habitudes des occupants et les sources de pollution identifiées. Ces solutions offrent des marges d’action prometteuses, à condition d’être accompagnées par une bonne conception architecturale et une maintenance rigoureuse.

Comparaisons européennes : un retard partiellement comblé

La France progresse, mais certains voisins européens, comme l’Allemagne, ont pris de l’avance. Dès 1996, les autorités allemandes ont défini des valeurs guides pour le CO₂, avec un seuil optimal inférieur à 1000 ppm et des valeurs d’alerte bien établies. Cette antériorité réglementaire illustre les marges d’amélioration encore disponibles pour la France, notamment en matière de standardisation des valeurs de référence pour l’air intérieur.