Afficher le sommaire Masquer le sommaire

Les Etats-Unis et la Russie viennent d’échanger ce 1er août des prisonniers, généralement qualifiés « d’espions » par chacune des deux parties – même si ces dernières ne désignent naturellement pas ainsi leurs propres ressortissants.

Ainsi le prisonnier américain le plus connu était-il Evan Gershkovitch, journaliste du Wall Street Journal, condamné le 19 juillet dernier par un tribunal russe pour espionnage, à l’issue d’un procès à huis clos; du côté russe, Vadim Krasikov, ancien du FSB, condamné pour le meurtre d’un Tchétchène en Allemagne, était le cas auquel semblait s’intéresser le plus directement V. Poutine. L’ampleur de l’échange, alors que l’on évoque la libération de 24 personnes, n’a pas eu d’équivalent durant toute la période postérieure à la guerre froide. Il est à noter que ce règlement fait suite à celui de décembre 2022 qui avait permis d’échanger Brittney Griner, une star américaine de basket-ball, avec Viktor Bout, un homme d’affaires russe proche du pouvoir politique, spécialisé dans le commerce des armes.

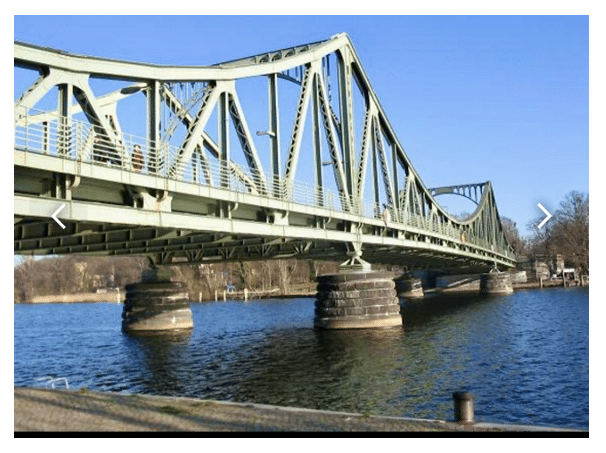

Le souvenir du Pont de Glienicke

Ce développement ne pouvait être attendu, car ce genre d’affaires se traite généralement dans la plus grande discrétion, malgré parfois la pression des opinions publiques à l’Ouest. Une négociation durait depuis de longs mois et semble s’être accélérée vers la fin du mois de juin dernier lors d’une rencontre, dans une capitale indéterminée du Moyen-Orient, entres services des deux pays. Le dénouement a revêtu un aspect spectaculaire bien différent de l’échange en 1962 sur le pont de Glienicke, près de Potsdam dans la région de Berlin, entre le pilote de l’avion U2 Gary Powers et Rudolf Abel, l’agent soviétique emprisonné aux Etats-Unis. Si le cinéma de S. Spielberg a depuis lors immortalisé la scène, ce dernier n’avait pas été médiatisé et les images de l’échange ne furent pas diffusées en temps réel. Le contexte n’est de plus pas comparable: en 1962, les personnes échangées revêtaient une importante valeur en soi ; Gary Powers avait réalisé une opération avec un avion-espion dont les Soviétiques pouvaient redouter qu’il ait transmis des informations hautement sensibles grâce à une technologie dont eux-mêmes ne disposaient pas; la Russie pouvait de plus craindre, de manière quais paranoïaque, que l’agent Abel, infiltré aux Etats-Unis, finisse par livrer des données de première valeur sur le système politique à Moscou.

La négociation fut donc principalement centrée sur les personnes en cause et des aspects liés à la stricte sphère du renseignement. Tel n’est, semble-t-il, pas le cas aujourd’hui, Washington n’admettant pas de son côté que le journaliste, comme cela avait été le cas pour la championne de basket-ball, aient un rapport avec le monde où se déroule de manière continue la guerre de l’ombre.

Dimensions de politique intérieure et extérieure

L’affaire dépasse donc le sort finalement heureux des personnes qui viennent libérées. Paradoxalement – mais cela était nécessaire par définition pour qu’il y ait dénouement – l’on peut estimer que les président russe et américain y ont trouvé un intérêt comparable sur leur scène intérieure et le dénouement a été d’ailleurs très médiatisé des deux côtés. J. Biden s’est rendu en personne en pleine nuit, accompagné de K. Harris sur une base militaire pour assurer l’accueil; V. Poutine a fait de même à Moscou l’aéroport de Vnoukovo 1 réservé pour les officiels. Mais cela, n’est pas tout. L’essentiel est sans doute la dimension internationale de l’événement, en partie inscrite dans le fait que, du côté russe, huit ressortissants étaient emprisonnés dans des pays de l’OTAN et que plusieurs Etats ont été impliqués dans la négociation, à savoir – outre les deux principaux protagonistes naturellement – la Biélorussie, la Pologne, la Norvège, l’Allemagne, la Slovénie et la Turquie.

Le retour des ex-prisonniers américains est un succès pour le Président Biden. Celui-ci avait indiqué, après le retrait de sa candidature à un nouveau mandat présidentiel, qu’il consacrerait principalement ses derniers mois à la Maison Blanche aux affaires internationales. Il vient donc d’en fournir l’éclatante confirmation et ce résultat est de nature à lui permettre de présenter un bilan final plus positif en ce qui concerne une politique étrangère ternie, dès les premiers mois de sa présidence en août 2021, par le retrait chaotique d’Afghanistan. La guerre en Ukraine et surtout la situation au Proche et Moyen-Orient demeurent toutefois des facteurs d’incertitudes susceptibles encore de faire basculer le jugement sur l’administration démocrate sortante.

Le Président Poutine a aussi largement fait médiatiser le retour de ses ressortissants. Il les a accueillis lui-même sur le tarmac de l’aéroport où avait été déroulé un tapis rouge et déployé une garde d’honneur. Si l’opinion générale à l’Ouest est qu’il n’existe pas d’opinion publique en Russie, cela n’est pas entièrement exact même si les canaux d’expression populaire sont strictement contrôlés. Après la révolte d’E. Prigojine, au cours de laquelle le pouvoir du Kremlin avait tremblé, sinon vacillé, l’on pouvait estimer à ce moment-là que le Président russe ne pourrait assurer sa longévité politique qu’à trois conditions: rétablir l’autorité de l’État en mettant en particulier au pas les milices; retrouver son rôle d’arbitre entre factions et différents pouvoirs – contrairement à la vision exclusive de la verticalité du pouvoir; se camper à nouveau dans un rôle de réformateur avec un programme de modernisation – dans la tradition de Pierre le Grand – et de progrès social. Le retour sur le sol russe de ceux que V. Poutine a considéré comme des « patriotes ayant accompli leur devoir militaire et servi fidèlement leur pays » a permis au chef de l’État – outre sa considération renouvelée aux « structures de force » – de souligner son attention aux individualités au sein d’une société marquée, plus qu’on ne le pense souvent, par la guerre en Ukraine.

Des choix stratégiques de plus long terme

Mais, dans cette affaire d’échange de prisonniers, la question essentielle est d’ordre stratégique. Quels ont été les motivations respectives des deux principales puissances concernées dans cette perpective ? A la différence de motivations intérieures qui peuvent présenter certaines convergences (cf. achèvement heureux du mandat de J. Biden; refondation de la popularité de V. Poutine), le prisme stratégique offre une vision plus fracturée.

Du côté de Moscou, le pouvoir russe vient incontestablement de faire le pari, sinon le choix, d’un victoire démocrate en novembre; il s’agit « d’investir » sur la candidature Kamala Harris avant que les « prix » ne s’envolent et le moment a été assez bien choisi. Si la Russie avait estimé que D. Trump avait une chance sérieuse de l’emporter, le possible échange de prisonnier aurait été différé à l’automne au plus tôt, voire au mois de janvier (NB: il convient de se souvenir que les Iraniens n’ont libéré les otages de l’ambassade des États-Unis à Téhéran qu’au lendemain de l’élection de R. Reagan affectant ainsi de manière négative la fin de campagne J. Carter). En facilitant un regain de popularité de l’administration démocrate, Moscou donne même à cette dernière un atout supplémentaire, même si elle y trouve aussi son intérêt propre.

Il y aura en effet un prix à payer par Washington et l’on peut penser notamment aux conditions de sortie de la guerre en Ukraine. D. Trump s’était adonné à des rodomontades en prenant l’engagement qu’il règlerait la guerre en Ukraine en 24 h; mais une telle prouesse ne sera-t-elle pas réalisée plus tôt qu’on ne le pense ? Même si la Russie n’est plus la superpuissance qu’a été l’Union soviétique, Moscou et Washington continuent à traiter ensemble des dossiers qui pèsent lourd, à commencer par les questions de limitation des armements nucléaires. Et l’on réalise sans doute aussi à Washington que la Russie pourrait jouer un jouer un rôle finalement utile dans les affaires du Proche et Moyen-Orient, zone devenue très volatile, voire face à la prolifération en Corée du Nord.

Dans cette perspective, l’on estime peut-être du côté de Moscou – malgré une prévention classique des Soviétiques, puis des Russes, à l’égard des Démocrates (cf. La diplomatie des valeurs et de la défense de droits de l’homme et de la démocratie en général) – que Kamala Harris pourrait s’avérer plus rationnelle et prévisible qu’un parti républicain désormais devenu tout aussi idéologue – voire messianique – q’attaché à la Realpolitik.

Patrick Pascal