Afficher le sommaire Masquer le sommaire

Joe Biden fut d’ailleurs, à sa manière, un jeune président. Il donna même l’impression d’accomplir dans ses nouvelles fonctions de chef suprême de l’Exécutif des « Cent jours », durée qui est une sorte de mètre étalon dans l’histoire politique. Le « vol de l’aigle » s’était arrêté à Waterloo, tandis que Joe Biden acheva de son côté la première phase de son parcours à un rythme échevelé après un départ plutôt hésitant.

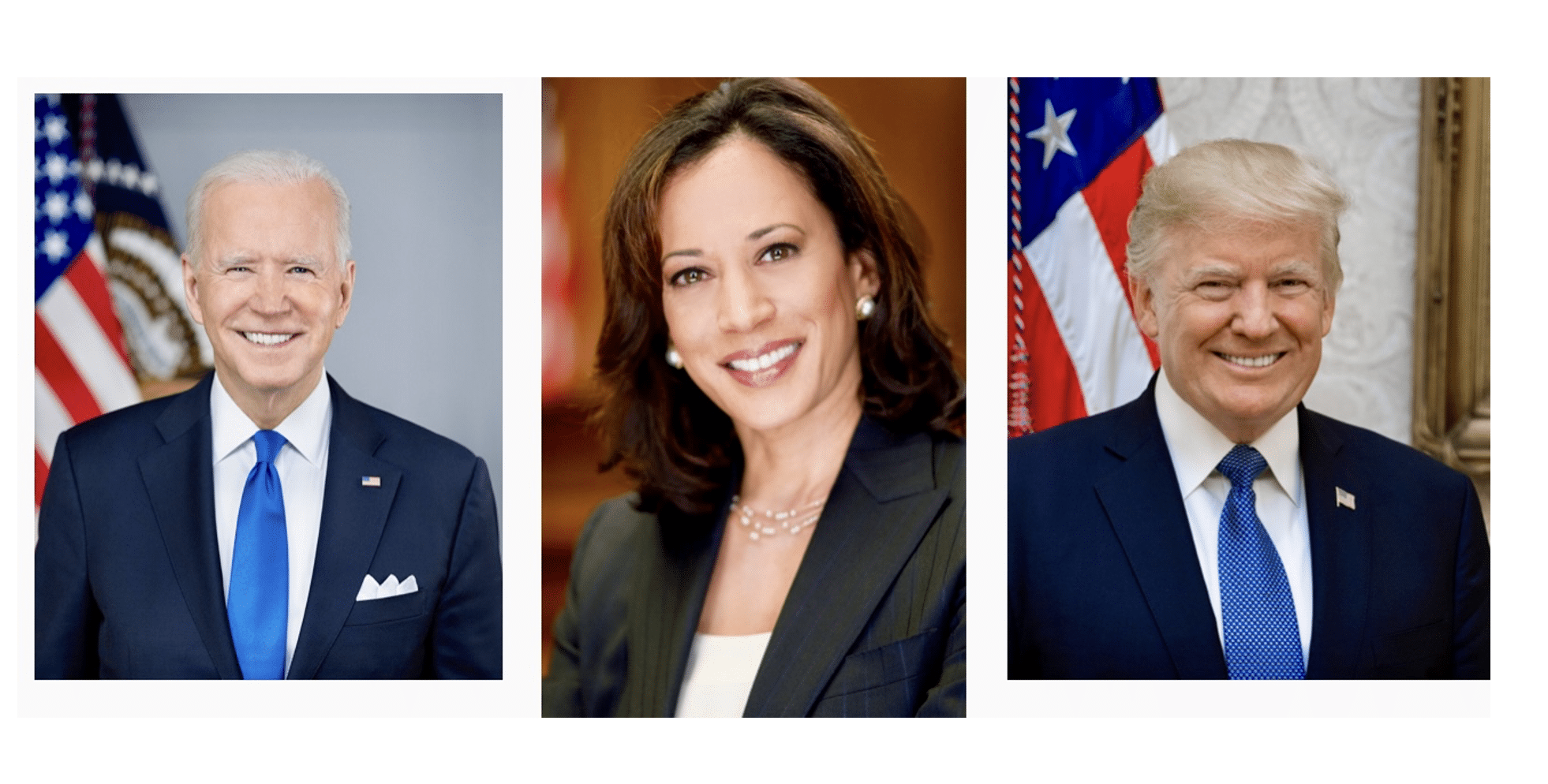

Le nouveau président des États-Unis fut ainsi, au cours des premiers mois de 2021, un débutant qui fit ses premiers pas; on ne sait jamais si un fidèle et même « brillant second » fera jamais un vrai numéro un. Ce cheminement et ce statut correspondent, toutes proportions gardées, à la situation dans laquelle se trouve Kamala Harris; L’interrogation à son sujet est même d’autant plus grande que le cas de figure est inédit depuis le renoncement du président Lyndon Johnson en 1968, en raison des développements et des impasses rencontrées dans la conduite de la guerre du Vietnam.

Les débuts en fanfare de Joe Biden

L’heure est donc tout d’abord à un premier bilan de la présidence de J. Biden, auquel sans tarder la vice-présidente K. Harris a rendu hommage par une vibrante défense et illustration.

Une présidence aujourd’hui manifestement essoufflée, ne doit pas effacer le départ en fanfare de Joe Biden, au sortir notamment de la pandémie du Covid et des effets que celle-ci eut sur l’économie américaine dès avant la fin du mandat de D. Trump. Sur le plan intérieur, en particulier en ce qui concerne l’économie, Joe Biden est apparu rapidement audacieux avec un programme massif de relance par la demande de type keynésien, c’est-à-dire en rupture avec toutes les théories et pratiques depuis l’ère Reagan, ce qui l’a même fait qualifier de révolutionnaire.

On put en juger par ses premières orientations : à l’American Rescue Act d’un montant de 1.900 milliards de dollars, tout particulièrement destiné aux personnes et entreprises de petite taille ayant souffert du Covid – comparable par les sommes en jeu au programme spatial des années 60 en réaction notamment au lancement de Sputnik en 1957 ou, dans l’esprit tout au moins, au New Deal des années 30 –, s’est ajouté l’American Jobs Plan (2.300 milliards $) pour la rénovation des infrastructures et l’American Families Plan (1.800 millards $) visant à réduire les inégalités sociales et la fracture raciale ; il s’est agi, entre autres dispositions, de moderniser les écoles et d’instaurer un congé maternité à l’échelon fédéral.

Cette dernière mesure, qui semblait aller de soi au regard des politiques sociales ayant cours en Europe, a marqué un changement radical et constitué une véritable révolution. Il n’a pas été suffisant cependant pour Joe Biden d’avoir énoncé de telles ambitions, il lui a fallu aussi compter sur l’opposition républicaine prenant tout d’abord la forme du filibustering au Congrès. À une campagne aussi brève qu’intense de vaccination contre le Covid – qui a donné des résultats –, s’ajouta une reprise incontestable illustrée par une croissance annualisée au premier trimestre 2021 de 6,4 % du PIB et de 1,6 % par rapport à la même période l’année précédente.

Un bilan international contrasté

Dans la continuation du président Obama, on pouvait imaginer que J. Biden n’ait pas voulu non plus se conformer au « manuel de Washington », sorte de doctrine non écrite imposant à tout président américain le recours aux moyens militaires ; son prédécesseur avait renoncé en 2013 à sanctionner l’emploi d’armes chimiques en Syrie écartant ainsi le risque d’une nouvelle aventure militaire, alors qu’il avait été élu pour mettre un terme aux interventions en Irak et en Afghanistan.

Le retrait définitif d’Afghanistan était censé être une illustration de cette politique. Après vingt ans de présence et 2 300 victimes américaines dans le conflit, il avait été négocié par l’administration Trump pour le 1er mai 2021 et il fut fixé au 11 septembre de la même année pour signifier par cette date qu’une boucle avait été bouclée et aussi laisser la possibilité d’un retrait plus ordonné incluant les alliés selon le principe : « In together, Out together ». Les choses ne se sont malheureusement pas passées telles qu’elles avaient été conçues et le départ de Kaboul, qui s’est accompagné de la prise de pouvoir des Talibans le 15 août, fut totalement chaotique avec des airs de parodie du Capitole. Cette débandade, qui ne fut pas sans rappeler surtout la chute de Saïgon en avril 1975, ne put pas ne pas peser ensuite sur la gestion de la guerre en Ukraine, pays dont on ne pouvait concevoir que, s’il ne pouvait l’emporter sur la Russie, il ne pouvait non plus perdre face à cette dernière.

Mais, d’une manière générale, Joe Biden s’est conformé dans ses premières attitudes de politique étrangère à une forme de classicisme, dans la tradition démocrate. Il fut aidé dans sa tâche par une Dream Team de politique très expérimentée, comme peut-être aucune administration n’en avait jamais connue, avec John Kerry, Antony Blinken, William Burns, sans oublier Robert Malley pour le Proche et Moyen-Orient – déjà présent aux côtés de Bill Clinton – et naturellement la vice-présidente Kamala Harris dont la fonction comportait d’importantes tâches, fussent-elles discrètes, de représentation extérieure.

Ce classicisme, mis à mal bien bien avant Donald Trump par l’administration Reagan, se traduisit par un retour à la diplomatie multilatérale. Un terme fut immédiatement été mis par executive order à la procédure de sortie de l’OMS ainsi que fut prise la décision de réintégrer l’accord de Paris sur le climat. Le nouveau président et son équipe montrèrent du talent pour constituer des sortes de « coalitions thématiques » à géométrie variable.

Le classicisme ne pouvait être cependant le retour au bon vieux « duopole » datant de l’époque soviétique, mais tout de même la préservation, dans un premier temps, d’un dialogue substantiel et constructif entre les États-Unis et la Russie dans les affaires politico-militaires et tel était d’ailleurs l’intérêt de Washington. Ainsi Joe Biden décida-t-il de proroger pour cinq ans le Traité New Start qui demeure le seul sur les armes stratégiques entre les deux pays. La guerre en Ukraine a, à l’évidence, profondément perturbé ce processus.

Le revers du classicisme fut aussi la difficulté à innover, face à la Chine par exemple après le pivot vers l’Asie d’Obama et la politique de ferme réaction commerciale de Trump. Telle est peut-être la raison qui a conduit J. Biden à parfois déléguer à son Secrétaire d’État Antony Blinken et au directeur de la CIA, le diplomate William Burns. Il s’est aussi fié, surtout dans ses premiers pas, à son ADN démocrate qui intègre la « diplomatie des valeurs » en se dissociant très clairement de son prédécesseur républicain. Le Proche et Moyen-Orient, surtout après le 7 octobre 2023 et la réaction à Gaza, a constitué une difficulté inédite au regard à la fois d’une solidarité intangible avec Israël et d’une gauche radicale du parti démocrate ayant nettement évolué sur la question palestinienne. Cette situation cornélienne a pu expliquer une certaine retenue américaine à l’égard de l’Iran, ordonnateur régional.

Les lignes de force de la campagne présidentielle

Il est malaisé de cerner les contours du programme de politique étrangère de D. Trump. Est-il en mesure mieux que quiconque de mettre un terme à la guerre en Ukraine, ainsi qu’il le proclame ? Souhaite-t-il véritablement s’éloigner de l’OTAN, instrument essentiel de la présence américaine en Europe, sinon de son contrôle voire de sa domination ? Quelles sont ses intentions réelles face à la Chine, avec laquelle le big business américain entend préserver des échanges ? Le questionnement sur l’isolationnisme ou l’interventionnisme n’est-il pas un débat artificiel dans le monde contemporain ?

L’absence de ligne directrice claire chez le candidat républicain est en fait largement due à une approche des relations internationales totalement dénuée d’idéologie. Telle est sans doute là la vraie boussole de D. Trump. Menacer Taïwan, comme il l’a fait récemment, de réduire les assurances sécuritaires si l’île ne contribuait pas plus à l’effort de défense n’est que l’écho de la mise en garde adressée pendant sa présidence aux États membres de l’OTAN, coupables à ses yeux d’engagements budgétaires insuffisants pour leur protection et celle de l’Alliance.

Mais, comme traditionnellement aux États-Unis – même au plus fort de la guerre du Vietnam -, ce seront très vraisemblablement les questions intérieures qui seront au centre des débats lors de la campagne en cours pour l’élection présidentielle. Les questions de pouvoir d’achat, d’inflation et d’immigration ne sont en effet pas réservées aux électeurs européens.

Face au libéralisme économique échevelé de Trump, Kamala Harris préservera-t-elle la nouvelle ligne d’un parti démocrate – s’éloignant de la gestion, respectueuse du marché, des années Clinton ou Obama – insistant sous la pression des contraintes contemporaines sur un rôle accru de l’État ? L’orientation post-libérale de la politique économique américaine sera-t-elle confortée dans les urnes ? Existera-t-il une Bidenomics sans Biden ?

Kamala Harris, face au paradoxe d’un milliardaire sachant se faire entendre des « cols bleus », saura-t-elle établir un lien avec le monde des ouvriers de l’industrie et de l’agriculture ? Même si les responsabilités de l’administration démocrate par rapport au retour de l’inflation relèvent aussi de facteurs externes, la candidate acquerra-t-elle une crédibilité sur ce sujet ainsi que pour traiter les questions du coût du logement, des soins de santé et de l’éducation ? Le choix de son co-listier (NB: le Gouverneur de Pennsylvanie, parfois donné favori ?) pourrait être une première réponse à cette série de questions. Quoi qu’il en soit, elle devra absolument corriger l’ image dont elle a été parfois affublée – qu’elle soit fondée ou non – de « brillante Californienne adorée par Wall Street ».

Retour au passé et horizons nouveaux

Le slogan MAGA de Trump (NB: Make America Great Again) résume-t-il véritablement une vision d’avenir ou est-il un rêve « vendu » à des couches déclassées de la population et nostalgiques d’un passé révolu ? Kamala Harris n’a d’ailleurs pas manqué de lancer ses premières attaques contre la vision passéiste et rétrograde de son concurrent.

L’Amérique évangéliste peut-elle être centrale dans un monde post-moderne ? L’Ohio, Swing State, dont le Gouverneur vient d’être désigné par Trump pour figurer sur le ticket républicain, est-il le moteur de l’innovation et de la croissance des États-Unis ou n’est-ce pas plutôt la côte Ouest, où Kamala Harris est l’incarnation d’une « élite » en passe de se substituer aux WASP de la côte Est ? La candidate sera immanquablement vivement attaquée sur les questions d’immigration, mais ses origines ne sont qu’un faiblesse apparente car l’Amérique est devenue multiculturelle au terme d’un processus finalement aussi ancien que ses origines. Il y a plus de 30 ans, les États-Unis accueillaient déjà annuellement 500.000 immigrants illégaux, principalement hispaniques. Le mur de Trump fut-il la panacée ? Y a-t-il une culpabilité démocrate particulière ? L’Amérique change incontestablement en profondeur: la réponse est-elle le refus, la violence ou bien la régulation et la meilleure intégration des apports extérieurs, sel de l’Amérique ?

*

L’historien Jon Meacham, dont on dit qu’il fut, surtout au début du mandat, un speechwriter influent de Joe Biden, s’interrogea sur le sens de la fonction présidentielle en citant le président Lyndon Johnson au lendemain de l’assassinat de John F. Kennedy. Le questionnement « à quoi peut donc servir la présidence? » (what the hell is the presidency for?), fut en fait l’expression déterminée à accomplir de grandes choses, en l’occurrence – conversion nouvelle chez lui – à mener à son terme le Civil Rights Act dont Kennedy avait pris l’initiative. Ce changement soudain, sous le choc de la tragédie, n’avait eu d’égal dans l’histoire américaine que la conversion en une seule année entre 1861 et 1862 de Lincoln à une détermination à abolir l’esclavage.

Joe Biden fut un temps présenté revêtu des atours de Roosevelt et de sa politique des grands travaux. S’agissant d’une politique d’investissements massifs, le discret et pragmatique sénateur du Delaware – qui avait déjà beaucoup appris de la crise de 2007-2008 en ayant été chargé du Plan de relance d’Obama – eut laudace de ses Cent jours. Ceux-ci demeureront-t-ils une référence pour un siècle nouveau ? « Pour être l’homme de son pays, il faut être l’homme de son temps » affirma Chateaubriand. Ce principe incontournable s’appliquera aux prétendants à la fonction suprême et définira les conditions de leur échec ou de leur succès.