Le Tour de France est un mythe et le Mont Ventoux l’un de ses hauts lieux. Le Tour n’empruntera pas cette année les pentes de celui qui est surnommé le « Géant de Provence », comme l’on dit des coureurs les « géants de la route ». Mais peut-on imaginer un Tour sans son sommet dénudé, sorte de statue de pierre de son Commandeur ? Le Mont Ventoux a plusieurs faces, mais il n’y a qu’un Himalaya du sport cycliste, défi suprême et juge de paix.

Fait unique dans les annales, le 7 juillet 2021, il est même arrivé, respect suprême, que les coureurs gravissent à deux reprises au cours de la même étape des pentes qui culminent à 1910 m, au terme de 22 km d’ascension où la déclivité atteint jusqu’à 13,5% dans les ultimes lacets. De plus, ils en effectueront la descente sur la face nord rendue dangereuses par des vitesses vertigineuses atteignant jusqu’à 100 km à l’heure.

Si l’on dit qu’il y a plusieurs Ventoux, c’est bien par ce qu’il existe trois Provence symbolisées en littérature par Henri Bosco, Jean Giono et Frédéric Mistral. La première est la Provence du Lubéron reliée par la combe de Lourmarin – village où est enterré Albert Camus – à la cité d’Aix, urbanisée, latinisée, voire italianisée. Le pays de Giono – connu par de grandes œuvres dont « Colline », son premier roman, ou encore « Regain » – est la Haute-Provence autour de Manosque , terre est âpre, sauvage, mystérieuse. La Provence de Frédéric Mistral enfin – qui fut Prix Nobel de Littérature réunit avec le Félibrige de poètes conscients d’une identité et défenseurs de leur langue régionale – gravite autour d’Arles et de la plaine de la Crau peintes par Van Gogh. Il faudrait ajouter à ces trois ensembles Avignon, soumise au Saint-Siège jusqu’à la Révolution, et le Comtat Venaissin, rattachés définitivement à la France seulement en 1791, qui ont conservé de cette histoire une sorte d’extra-territorialité; et d’ailleurs le Tour de France y fait rarement étape.

L’étape du Mont Ventoux est une voie royale, un chemin de souffrance et de gloire, qui permet de « côtoyer les dieux »; sa mythologie rejoint parfois également la philosophie et l’un des champions de la « petite reine » s’y est même essayé. L’auteur évoque Nietzsche – contemporain de la renaissance du sport au XIXème siècle (cf. Jeux olympiques modernes en 1896, premier Tour de France en 1903) – en soulignant que la glorification de la lutte, de l’individu et de la victoire sont des thèmes très nietzschéens. Mais le champion-philosophe n’est pas aveugle et ne nie pas les risques que représentent les concepts de « volonté de puissance » et de »surhomme » appliqués au sport. l’athlète surhumain ne doit pas être un mutant, dont les performances sont artificielles. Il est tout simplement le champion qui a magnifié des dons naturels. Le Mont Ventoux en est un révélateur incomparable et éternel.

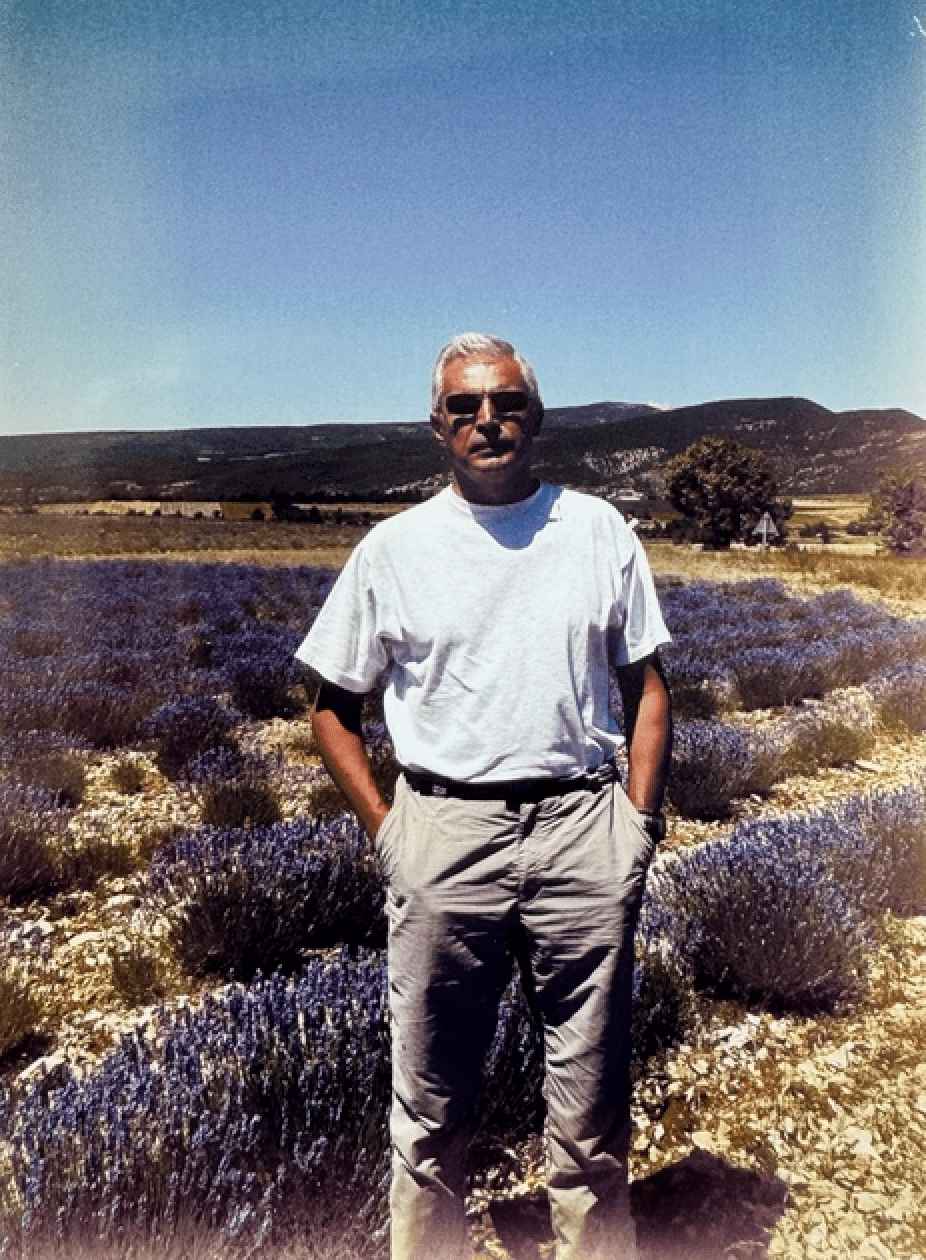

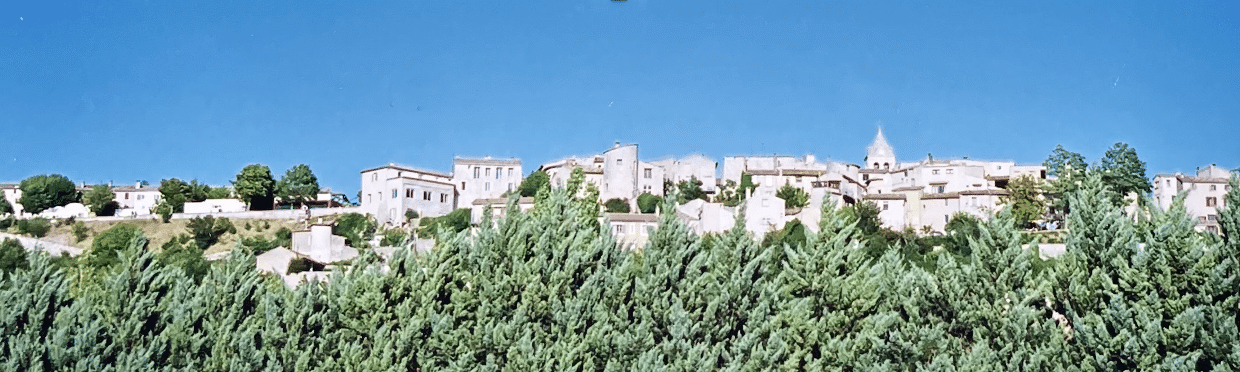

Le Tour s’approche du géant avec humilité en s’adossant au Luberon ; il traverse ainsi Cabrières, Gordes devenue tellement Parisienne qu’il vaudrait mieux mentionner les hameaux des Imberts et de Saint-Pantaléon sur la même commune, pour gagner Apt. à partir de là, il fait une incursion dans le domaine de Giono jusque’à Sault, mais ne le pénètre pas réellement. Ainsi il ne parcourt pas les étendues de Lavande du Plateau de Valensole mitoyen qui ont recouvert au Plateau d’Albion voisin les anciens sites de missiles nucléaires et redonné à la nature tous ses droits. Au terme de l’ascension en passant par le Chalet Reynard, il atteint une première fois le sommet en ayant en quelque sorte contourné précautionneusement le monument. Les coureurs basculent alors sur le versant nord boisé, tranchant avec la calotte de pierre, en direction de Malaucène comme dans une fuite éperdue pour s’éloigner d’un monstre qu’ils auraient osé tancer ; ce faisant, ils auront quitté un temps la Provence, dont le géant constitue une frontière septentrionale géographique, climatique et culturelle, pour se rapprocher de la Drôme qui n’en fait pas véritablement partie.

La caravane du Tour revient sur ses pas pour se lancer à partir de Bédoin, sur 15,7 km à 8,8 % de moyenne sur près de 1 600 m de dénivelé, dans la véritable conquête, car des Trois monts Ventoux(NB: Face sud, Face Nord, Sault et le Chalet Reynard), c’est cette ascension-là qui est incomparable ; elle en est la Voie royale, celle de la gloire éternelle pour quelques-uns et pour tous un chemin de souffrance et aussi de rédemption : « Pour connaître ce pays, il faut y venir par la poussière des chemins et la tête dans les nuages », a écrit un auteur régional.

Sur les 7 premiers kilomètres à partir du virage de Saint-Estève, réputé depuis l’époque des courses automobiles en côte aujourd’hui abandonnées, les pourcentages avoisinent 10 % avec des pointes à 13,5 %, l’oxygène par un étrange phénomène se raréfie dans la traversée de la forêt à tel point que la carburation des véhicules en est parfois affectée. Au sortir graduel de cet environnement dantesque, les coureurs découvrent le Ventoux pour la première fois dans l’intégralité d’un Mont majestueux, d’une pyramide de pierre, telles celles de Saqqarah en Égypte, transposées de manière surdimensionnée en Provence. Cet affrontement visuel est un premier moment de vérité, celui du renoncement ou de la sublimation des forces restantes. Pour peu que le vent – comme celui du pays proche de Giono, qui rend parfois fou en raison de sa violence dans la solitude de l’hiver – soit de la partie, les derniers survivants valides de l’étape entament un cheminement initiatique, une approche qui, au sommet, comme le dit un jour un ancien champion qui y fut vainqueur, « permet de côtoyer les dieux ».

Primum vivere deinde philosophari

Des dieux du sport à la philosophie, il peut n’y avoir qu’un pas. Guillaume Martin est un champion; il fut parfois le meilleur Français du Tour où il réussit même à se classer dans les dix premiers. Il joua un rôle déterminant au sein des équipes de France lors de Championnats du monde sur route. Mais Guillaume Martin a aussi fait des études de philosophie poussées et il nous offre Socrate à Vélo, écrit dans une langue très classique, sur le thème principal des rapports entre l’esprit et le corps, entre la philosophie et le sport. Guillaume Martin a sa fierté d’intellectuel et il n’aime pas trop que l’on donne le change en faisant mine de s’intéresser à sa pensée – par exemple pour obtenir plus aisément une interview après une étape – alors qu’il est un champion déjà médiatisé. Il se sent autant philosophe que cycliste.

L’intitulé de sa thèse à l’université fut : Le sport moderne : une mise en application de la philosophie nietzschéenne ? . L’auteur reconnaît que Nietzsche n’a pas conçu le sport moderne, mais il relève une proximité chronologique entre le philosophe (1844-1900) et la renaissance du sport au XIXe siècle (cf. création de la Football Association en 1863, des premiers Jeux olympiques modernes en 1896 et du premier Tour de France en 1903). Mais, souligne Guillaume Martin, la glorification de la lutte, de l’individu et de la victoire sont des thèmes très nietzschéens.

En regard, il oppose les valeurs de l’olympisme telles qu’exprimées par Pierre de Coubertin. Il y a selon lui une certaine hypocrisie contemporaine à parler de sport rassembleur alors que la compétition divise, d’amateurisme alors que les dons ne suffisent pas et que le sport est un métier dû à la somme de travail requise. Avec Pierre de Coubertin, il ne s’est pas agi totalement d’un retour à l’olympisme originel et le corps est resté soumis à l’esprit ; plus que le kalos kagathos grec, le modèle est le mens sana in corpore sano latin. Au final, Guillaume Martin se déclare plus proche de l’individualisme assumé que de l’altruisme de façade en vogue aujourd’hui paradoxalement à l’époque d’un star system exacerbé.

Mais il n’est pas un nietzschéen aveugle et ne nie pas les risques que représentent, sans discernement – c’est-à-dire dans un autre sens que le dépassement de soi en lieu et place de la domination sur l’autre –, les concepts de « volonté de puissance » et de « surhumain » appliqués au sport. Pour Guillaume Martin, l’athlète surhumain n’est pas un mutant, dont les performances sont artificielles. Il est tout simplement le champion qui a magnifié des dons naturels.

Vraiment l’on ne s’ennuie pas, comme des potaches au fond de la classe, en lisant les leçons de philosophie de Guillaume Martin. Einstein, le manager d’une équipe allemande à la recherche de nouvelles clés pour le succès, a voulu remplacer une partie de ses soigneurs par des philosophes. À l’instar d’une équipe grecque venue de nulle part, conduite par ses leaders Socrate et Platon et qui s’impose de manière irrésistible dans le peloton, le mot d’ordre est à l’intégration de philosophes dans l’équipe. L’une des nouvelles recrues avait vu jusqu’alors sa pratique sportive limitée à de la marche, tous les jours, aux mêmes heures et sur le même parcours. Elle s’appelait… Kant. Certes, « un peu psychorigide et professoral en apparence », il s’agissait d’un talent de grimpeur prometteur, susceptible de s’épanouir sur les pentes du Königsberg.

Parmi les autres « vélosophes », ainsi que les appelle Guillaume Martin, il faudra retrouver dans le peloton Schopenhauer, ne grimaçant pas, mais souffrant sur les pentes du Galibier et renonçant finalement à la lutte en raison de son nihilisme. Il y a aussi Hegel qui regrettait sa tranquille chaire de Professeur à l’Université de Berlin et bien sûr Nietzsche qui s’entraînait sur les hauteurs de Nice ou de Sils-Maria en Suisse. Malgré sa puissance physique et son talent – il s’était en effet montré capable de déposer le chétif Pascal dans les cols des Pyrénées après avoir disserté avec lui de la mort de Dieu lorsqu’il était à sa hauteur –, Nietzsche refusa d’être intégré dans l’équipe d’Allemagne et de soumettre son individualité au collectif. Quant à Karl Marx, quoique rapidement essoufflé, il était prêt à se joindre à la lutte collective…

On pense parfois que faire des études permet aussi d’être un meilleur sportif, plus intelligent, mieux organisé et calculateur dans le bon sens du terme afin de remporter des compétitions. La plupart d’entre nous n’auront pas réussi jusqu’à présent à approcher le Top Ten du classement général du Tour de France et l’on peut espérer que les leçons de philosophie fournies par Socrate à Vélo y aideront. À défaut, il faut se contenter de gravir le Col de l’Aubisque, à partir de Laruns, en moins de deux heures. Quand l’on se trouve dans les derniers lacets, sur des pentes à 9 % et au terme de plus de 18 km d’ascension, Guillaume Martin aura déjà franchi le Col du Tourmalet. On pensera alors naturellement qu’il aura de plus très certainement progressé mentalement, comme le faisaient en déambulant les péripatéticiens d’Athènes, dans la maturation de certaines réflexions. Mais en réalité, le champion aura acquis une telle avance parce que, comme il nous le raconte de manière si originale, l’expérience des philosophes-cyclistes a échoué et qu’on ne peut transformer la discipline sportive en science.

Au fond, nous n’aurons vraiment compris ni le sport ni la philosophie. Celle-ci n’est pas liée exclusivement à une activité, à une carrière. Elle aide à la découverte de soi-même, de son être profond. Elle est un processus continu, intimement lié à la vie. Mais, dites-nous, Guillaume Martin, est-ce que gravir les cols n’est tout de même pas le meilleur chemin pour découvrir la pierre philosophale ?

La Voie royale se mue en parcours initiatique au cours de la conquête du Ventoux qui surpasse toutes les autres médailles d’or. Et le Tour de France est une institution plus que centenaire et sans égal qui mérite le plus grand respect oublié par certains mercenaires du sport contemporains. Au contraire, Jean Giono, qui décrivit avec tant de force les pulsions de la nature dans Colline, aurait sûrement dit à propos du Mont Ventoux et il en a d’ailleurs fait le titre de l’un de ses ouvrages : « Que ma joie demeure ».

Patrick Pascal