Afficher le sommaire Masquer le sommaire

Le Sommet du 75ème anniversaire de l’Alliance Atlantique se tient à Washington du 9 au 11 juillet. Paradoxalement, malgré cette longévité et alors que l’Organisation vient de s’élargir à deux nouveaux membres, la Finlande et la Suède, la commémoration est parfois perçue comme se situant à un moment d’incertitude (cf. Perspectives des élections américaines du mois de novembre; conditions de la sortie de guerre en Ukraine; relations avec le Sud « global »).

Les crise internationales dont l’Ukraine et le Poche-Orient seront naturellement au cœur des préoccupations, alors que sera officialisé le remplacement du Secrétaire général de l’Organisation, le Norvégien Jens Stoltenberg par Mark Rutte, l’ancien Premier ministre des Pays-Bas. Mais il ne faudra pas négliger non plus la dimension asiatique des enjeux géostratégiques actuels; aussi convient-il de s’arrêter un instant sur la perception par l’Alliance et ceux qui la composent de cette partie du monde, c’est-à-dire sur la montée en puissance de la Chine et la manière de s’y adapter ou pour certains de tenter de s’y opposer.

Retour sur la genèse de l’Alliance

La genèse de l’Alliance atlantique est connue, mais un rappel fournit un éclairage sur son identité à l’heure de possibles transformations. C’est la rupture qui se produisit à partir de 1947 avec l’URSS qui amena les Occidentaux à rechercher un nouveau système d’alliance; on peut ainsi dater du blocus de Berlin en 1948, qui dura près d’une année, les origines de la guerre froide. L’idée d’un pacte défensif, sous forme d’une assistance automatique en cas d’agression – selon des modalités non précisées -, émergea alors; elle se traduisit par le fameux article 5 de la Charte. Le Secrétaire général de l’ONU d’alors exprima à l’origine quelques réserves sur des alliances régionales qui auraient pu se développer au détriment de la sécurité collective (NB: même si l’art. 52 de la Charte des Nations Unies reconnaît l’existence d’accords ou d’organismes régionaux; l’article 53 précise toutefois qu’aucune « action coercitive » ne sera entreprise au niveau régional sans l’autorisation du Conseil de sécurité).

C’est le 4 avril 1949 que fut signé à Washington, dans les locaux du Département d’État, un Pacte atlantique limité par définition à une zone déterminée (N.B: la première entorse au caractère « atlantique » de l’Alliance – et la question fit alors débat – se manifesta avec l’admission de la Grèce et de la Turquie en 1952). Le général Eisenhower fut le premier commandant suprême en Europe. À Roquencourt, près de Versailles, fut établi le SHAPE (Superior Headquarter of Allied Powers in Europe).

C’est en septembre de cette même année de fondation que fut décelée la première explosion atomique en URSS. Mais 1948 avait déjà été caractérisée par l’extension de la zone d’influence soviétique en Europe orientale, tandis qu’en Extrême-Orient s’étaient dégradées les positions des nationalistes chinois conduits par Tchang Kaï-chek. L’URSS reconnut immédiatement la République populaire de Chine dès sa proclamation en septembre-octobre 1949; elle fut suivie notamment, au début de l’année 1950, par l’Inde et le Pakistan et aussi par la Grande-Bretagne – ce qui est parfois oublié – qui souhaitait sans doute préserver d’importants intérêts commerciaux en Chine.

Une extension du champ géographique ?

Des États membres de l’OTAN, dont la France, sont intervenus en Afghanistan, en soutien des États-Unis, après les attentats du World Trade Center; ce fut la seule fois dans l’histoire de l’Alliance où l’article 5 de sa Charte fut appliqué. Cet important développement n’impliqua pas pour autant une extension formelle du champ géographique d’intervention de l’Organisation.

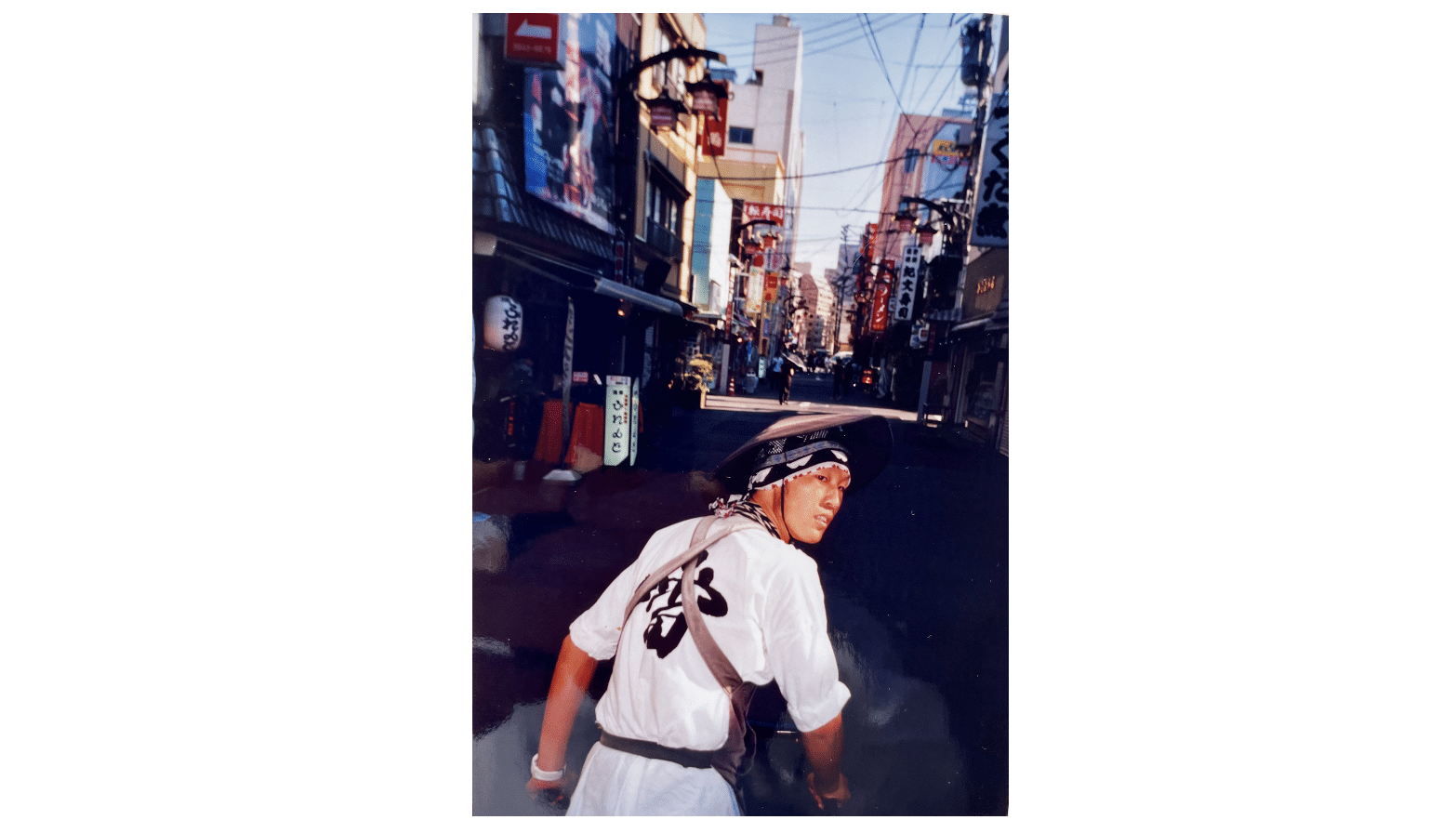

Parler aujourd’hui de l’OTAN et de la Chine implique également d’évoquer le Japon. Ce dernier devrait toutefois faire attention au rôle que les États-Unis pourraient lui voir dévolu, dans le cadre de leur campagne – pour ne pas dire croisade – qui ne va cesser de s’amplifier contre Pékin. Ce sommet de l’Alliance atlantique à Washington, du 9 au 11 juillet, devra être scruté à cet égard car il pourrait confirmer une évolution inquiétante dans cette direction, après l’ouverture d’un Bureau de l’OTAN à Tokyo.

Indépendamment de la montée en puissance finalement assez récente de la Chine, surtout depuis environ trente-cinq ans sur le plan économique sous l’impulsion de Deng Xiaoping et après 1995 sur le plan militaire, il ne faut jamais oublier une identité américaine de pays riverain du Pacifique. C’est l’attaque de Pearl Harbor du 7 décembre 1941 qui a déterminé l’entrée en guerre des États-Unis dans le Second conflit mondial. La guerre du Vietnam, à la suite de la guerre d’Indochine, s’inscrivit dans un vaste projet de mise en place d’un système anti-Pékin; les communistes vietnamiens, guidés par Hô Chi Minh, dont les rapports avec Moscou et Pékin étaient complexes et sous-tendues par un ardent nationalisme, en payèrent le prix. Plus près de nous, la constitution de l’alliance AUKUS entre l’Australie, le Royaume-Uni et les Etats-Unis, coïncida avec la perte d’un très important contrat de fourniture à Canberra de sous-marins français et apparut être l’émergence d’un nouveau bloc dans la zone Indo-Pacifique face à la Chine.

Les valeurs et la légitimité

Le Japon – à la différence de l’Allemagne – n’a jamais fait de véritable introspection à propos de son histoire contemporaine. Hiroshima a peut-être permis, en posant le pays en victime, de la maquiller sinon de l’oublier.

Il n’y a pas qu’au cours de la guerre sino-japonaise qu’ont été commises des atrocités sans nom, dont nos livres d’histoire parlent d’ailleurs assez peu; Rana Mitter dans China’s War with Japan, 1937-1945 rappelle qu’au printemps 1939, alors que l’Europe, malgré bien des inquiétudes, était encore en paix, la Seconde guerre mondiale faisait déjà rage à plusieurs milliers de kilomètres à l’Est. Il faudrait aussi évoquer les conditions de l’occupation japonaise dans toute l’Asie du Sud-Est jusqu’à la bataille pour l’Australie (cf. La fameuse bataille de la mer de Corail en mai 1942). À ce titre, l’Indochine française n’a pas non plus été épargnée. Souvenons-nous simplement du « coup de force japonais » du 9 mars 1945.

Si le Japon est devenu un pays pacifique et parfois même pacifiste, il fut aussi une puissance impérialiste en Asie (cf. Edwin O. Reischauer, Japan, Past and Present) et cette réalité est parfois restée une réputation vivace. C’est lors des conférences de Yalta et de Potsdam qu’il fut décidé en 1945 que la Corée serait débarrassée de la domination exercée par le Japon depuis 1910. Dans le contexte de l’après Seconde guerre mondiale, les États-Unis prirent des distances, à partir de 1947, avec les nationalistes chinois et ils concentrèrent leur attention sur l’établissement de bons rapports avec le Japon. Le statut international du Japon fut forgé à la conférence de San Francisco en 1951, immédiatement suivie de la conclusion d’un traité de sécurité entre Washington et Tokyo. Il était prévu que le Japon ne disposerait pas des moyens propres de sa défense (NB: des forces « d’auto-défense » en lieu et place d’une véritable armée) ce qui impliquerait le maintien provisoire de bases américaines, comme à Okinawa; le Japon acquerrait graduellement une capacité de défense en évitant tout armement offensif (cf. art. 9 de sa constitution qui lui fut imposé par les États-Unis: « le Japon renonce à jamais à la guerre en tant que droit souverain de la nation »).

Les Forces japonaises d’autodéfense (JSDF) ne se limitent plus à une simple capacité de police intérieure. Le pays a d’ailleurs augmenté la part de son budget militaire dans le PIB (NB: de 1 à 2%). Avec un budget annuel de 50 milliards de dollars et 200.000 hommes environ, le Japon dispose de moyens classiques significatifs, mais qui ne peuvent être comparés à ceux de la Chine. Cependant, il faut tenir compte d’un niveau technologique très élevé des équipements. Il est à noter que les forces armées japonaises participent, depuis une trentaine d’années, aux contingents de maintien de la paix des Nations Unies (ex. Cambodge en 1992, FNUOD dans le Golan à partir de 1996; retrait en revanche du Sudan du Sud en 2017). Le Premier ministre Shinzō Abe, tragiquement disparu, contribua à faire évoluer les forces de défense japonaise vers une plus grande autonomie.

Le piège de Thucydide peut-il être évité ?

Graham Allison, auteur de l’ouvrage de référence sur la crise des fusées de Cuba (Essence of Decision), a décrit dans un ouvrage plus récent (Destined for War) le scénario conduisant les superpuissances actuelles à finalement s’affronter (NB: « on a collision course for war »), à moins que certaines dispositions délicates et douloureuses ne soient prises. C’est cette perspective qui l’a conduit à définir son « piège de Thucydide », désormais largement popularisé, dont la conception initiale s’est appuyée sur l’analyse des guerres du Péloponnèse dans la Grèce antique: l’émergence d’Athènes aurait ainsi conduit Sparte à réagir par un conflit devenu inévitable afin de préserver sa puissance. G. Allison recense ainsi une série de conflits au cours de l’histoire ayant été la résultante, tout au long de l’histoire, d’une réaction préemptive à une puissance émergente malgré un déséquilibre des forces.

Vue de Washington, la relation sino-américaine a été abordée avec une grande continuité au cours des dernières présidences: B. Obama a été le premier à définir le « pivot » de l’Asie, privilégiant ainsi la Chine, tant de manière positive que négative, par delà tout autre considération; Lors d’un sommet avec le président Xi Jinping en 2015, il a néanmoins exprimé l’assurance que les deux pays devaient être capables de « gérer leurs différends », tandis que son homologue n’excluait pas de son côté « le risque d’erreurs de calculs ». D. Trump a développé pour sa part un langage plus antagoniste, sans toutefois que les échanges commerciaux en pâtissent et les grands groupes américains ont continué à développer leur présence en Chine (cf. Tesla, Apple). Le Président Biden s’est efforcé de maintenir une grande fermeté à l’égard de la Chine qui demeure une priorité; William Burns, ancien ambassadeur et actuel directeur de la CIA, l’a confirmé publiquement au coeur même de la guerre en Ukraine. Les contacts sino-américains au plus haut niveau n’ont cependant jamais été rompus (ex. visites en Chine du Secrétaire d’Etat A. Blinken ou de la Secrétaire au Trésor Mme Janet Yellen.

Victimes collatérales et effet boomerang

Le Japon, dont le commerce avec la Chine notamment est fructueux, a-t-il intérêt à se plier aux préoccupations obsessionnelles des États-Unis à l’égard de Pékin ? Mais un libre choix lui sera-t-il laissé dans la mesure où Washington n’a cessé de « tordre le bras » aux vaincus de la Seconde guerre mondiale, qu’il s’agisse du Japon, de l’Allemagne ou encore de l’Italie. Ce dernier pays a par exemple une opinion publique nettement pro-russe par tradition et intérêt, notamment en raison de la dépendance énergétique, mais l’on voit bien que Mme Giorgia Meloni ne s’écarte pas d’une ligne plutôt atlantiste, par exemple par rapport à Kiev. Elle concilie d’ailleurs l’ensemble de ces exigences avec habileté. Le Japon paraît lui bien seul et il n’a pas de perspective “d’autonomie stratégique” qui, même pour l’Europe, ne consistera pas en un cheminement tapissé de roses.

L’alerte vaut en effet également pour l’’Europe. N’est-elle pas déjà « sous influence, comme l’atteste le langage agrée de Bruxelles à l’égard de la Chine (cf. « un partenaire, un compétiteur et un rival systémique ») ? Les États-Unis, contrairement à ce qui est régulièrement annoncé dans la perspective des élections présidentielles américaines du mois de novembre prochain, n’ont pas d’intérêt a priori à se retirer de l’OTAN. Le Président de la République française avait fait – à juste titre avant la guerre en Ukraine -, le constat de son “état de mort cérébrale”. L’Alliance n’est d’ailleurs pas engagée en tant que telle dans ce dernier conflit. Après la guerre froide, l’OTAN a été convertie en un instrument privilégié au service de la politique américaine en Europe. Pourquoi dès lors D. Trump ou quelque autre élu á la présidence s’en priverait-il ?

Considération plus rassurante, l’interdépendance économique des économies mondiales pourrait jouer un rôle stabilisateur. On le constate avec la guerre en Ukraine où la Chine, qui penche à l’évidence en faveur de la Russie pour des raisons géopolitiques, ne peut se permettre de mettre en péril ses échanges avec l’Ouest (NB: Etats-Unis, Union européenne ) qui représentent dix fois ceux qu’elle a développés avec la Russie, ces derniers ayant pourtant atteint en 2023 des chiffres record (NB: 240 milliards de dollars).

Malgré le contrôle des échanges sur certains produits de haute technologie (ex. microprocesseurs) ou le retrait graduel de certaines entreprises américaines du marché chinois (ex. délocalisation d’Apple en Inde ou au Vietnam), les chiffres continuent à donner le vertige selon une énumération très partielle: la Chine détient au moins 860 milliards de dollars de la dette publique américaine (soit 12%): le volume des échanges sino-américains a atteint environ 700 milliards de dollars en 2022; les Etats-Unis demeurent la principale destination des investissements extérieurs de la Chine. Le Japon ou encore l’Australie, dont les échanges commerciaux pour ce dernier pays avec la Chine viennent d’atteindre des niveaux inégalés, auraient également beaucoup à perdre d’un affrontement de blocs dans la zone Indo-Pacifique.

Pour Graham Allison, le piège de Thucydide ne relève pas du fatalisme et ne doit pas nécessairement conduire au pessimisme. La Chine est à l’évidence en ligne de mire, mais il est à souhaiter qu’elle le soit aussi pour de bonnes raisons.

Patrick Pascal