Afficher le sommaire Masquer le sommaire

Révolte des colonies, liberté et égalité

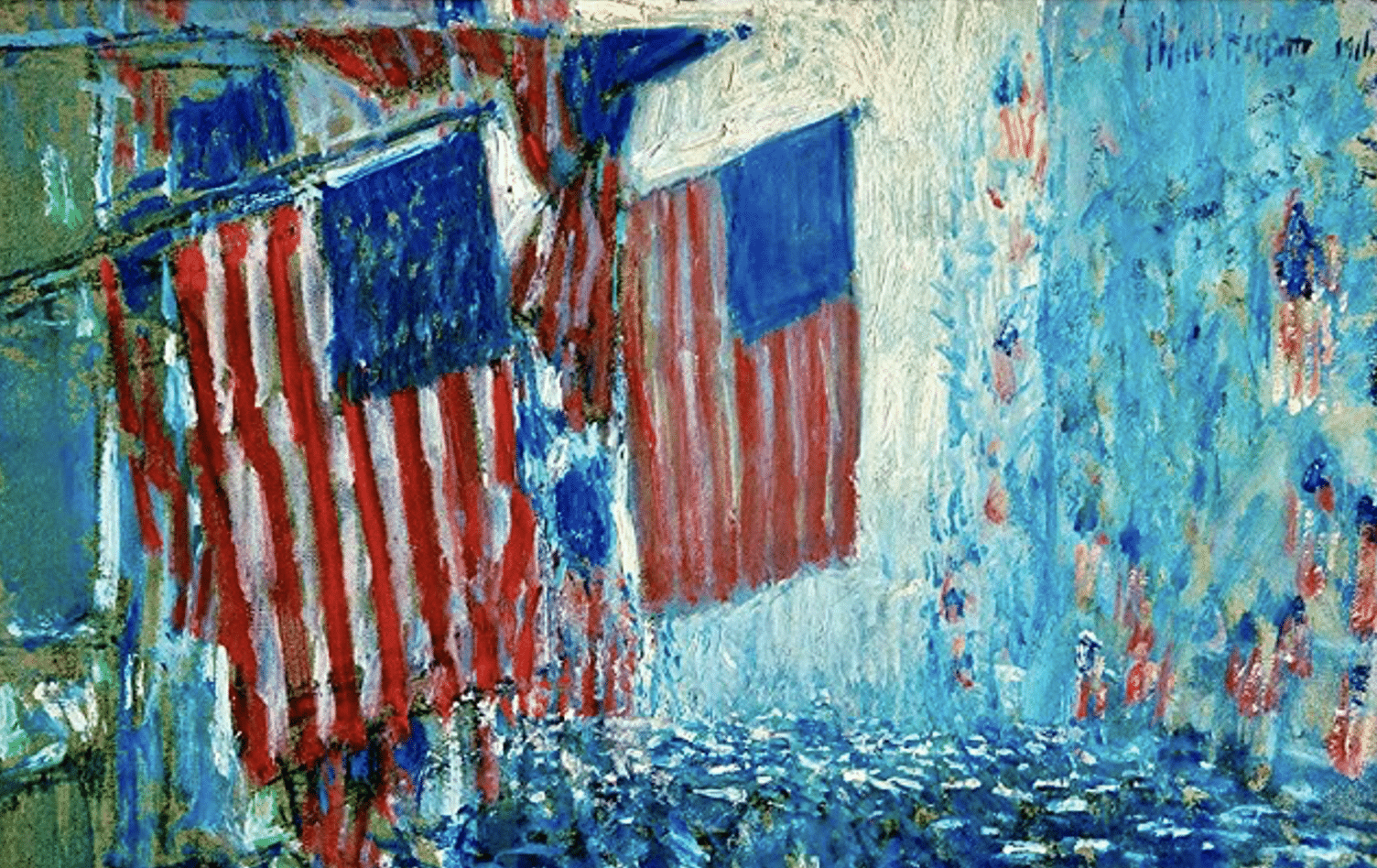

Le peuple américain commémore en ce jour la Déclaration d’Indépendance du 4 juillet 1776, élaborée principalement par Thomas Jefferson et adoptée par le Congrès continental du pays; le 4 juillet fut décrété jour de la Fête nationale.

Il s’agit bien en effet de se souvenir de la naissance d’une nation et l’historien contemporain américain Jon Meacham estima (cf. The Soul of America) que la conscience de l’histoire est l’un des tout premiers devoirs devant être imposés à chaque citoyen.

John Adams, deuxième président des États-Unis après George Washington – et le premier à occuper le bâtiment de la Maison Blanche achevée en 1800 -, considéré comme l’un des « Pères fondateurs », auquel succéda Thomas Jefferson son vice-président (NB: il fut ambassadeur à Londres et ce dernier en France, à la veille de la Révolution française), eut très tôt la vision de « l’émancipation de la partie esclave de l’humanité sur toute la surface de la terre ».

A lire aussi

Kamala Harris, une Américaine à Paris

Pour sa part, le Pape François s’exprimant devant le Congrès des États-Unis en septembre 2015, évoqua la démocratie profondément ancrée dans l’esprit du peuple américain; il estima que toute activité politique devait servir et promouvoir le bien de la personne humaine et être basée sur le respect et la dignité; il cita, à l’appui de sa démonstration en faveur de la liberté et de l’égalité, la Déclaration d’Indépendance (« We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness »).

Révolutions américaine et française, liberté, égalité et démocratie, esprit messianique américain, se rejoignent ainsi dans un tout difficilement dissociable, selon ce rapide mais vertigineux survol historique et philosophique. Qu’en est-il aujourd’hui dans un monde dont les profondes mutations se traduisent aussi par des déchirements, dans toutes les parties du monde ?

Les fissures de l’Ouest

Comme un réflexe, l’anti-américanisme pavlovien est toujours présent. Sur toile de fond de guerre en Ukraine, où l’avenir du continent européen est en jeu, certains préfèrent tourner leur dard en direction de la « mainmise des Etats-Unis sur l’Europe » comme aboutissement ultime d’un « vieux rêve de domination ».

L’antiaméricanisme n’est pas nouveau en France où il ne se limite d’ailleurs pas. Il relève pour partie de l’amnésie du plus vieil allié par rapport à une histoire commune trouvant ses racines dans l’indépendance des colonies américaines et magnifiée par la libération de 1945. Il a pu être alimenté, bien que ce ne fût pas sa finalité, par un certain discours politique d’une extrême susceptibilité à propos de l’indépendance. Les Français qui, dans le même temps, rêvaient de la civilisation américaine, popularisée en particulier par le cinéma, ont finalement beaucoup aimé un pays qu’ils n’ont véritablement découvert en masse que grâce à des voyages de plus en plus accessibles.

Cela n’a pas empêché des rechutes puissantes par rapport à une affection n’ayant jamais complètement disparu. Et il ne peut pas en être autrement dans la mesure où le puissant « protecteur » au sein de l’OTAN est un empire dont les intérêts ne peuvent qu’être égoïstes: les institutions de Bretton Woods et même le Plan Marshall eurent cette finalité; plus près de nous à l’été 2021, le retrait sans concertation, voire consultation, d’Afghanistan a confirmé ce comportement récurrent de cavalier seul.

L’intangible relation transatlantique

Sur le plan international en général, un « syndrome de Suez » n’a peut-être jamais été totalement surmonté et certains analystes considèrent que c’est le résidu d’un tel traumatisme qui alimente encore des orientations telles que l’objectif d’une « autonomie stratégique » européenne. Mais il faudrait aussi parler d’une compétition économique où le terme « d’alliés » n’a plus de sens. Chacun a en tête l’application extra-territoriale de lois américaines, comme dans le cas d’une grande banque française condamnée à payer des pénalités pour des transactions en dollars en Iran, au demeurant parfaitement légales au regard de la réglementation européenne. Tout aussi choquante pour l’opinion, dans un autre domaine, fut la révélation en 2016 des écoutes, sur une longue période, par l’Agence de sécurité américaine (NSA) des dirigeants français, d’une partie de la classe politique ou encore de diplomates et autres responsables, avec le concours – ce qui n’a pas été mis en exergue – des services de renseignement d’un pays européen réputé ami et proche de la France.

Mais la relation transatlantique demeure intangible malgré tant de griefs et récriminations accumulés. Les différences de culture sont fortes entre l’Europe et l’Amérique et les Français s’illusionnent même souvent sur la proximité de leurs « cousins » francophones du Canada qui, en réalité, sont d’abord des Américains du Nord. Mais le concept de « communauté » euro-atlantique n’est pas un vain mot et l’émergence de grandes puissances autocratiques de par le monde contribue à rappeler une telle proximité. C’est en fonction de celle-ci que sont ressenties en Europe les perturbations vécues par la démocratie américaine.

Voir loin

Le général de Gaulle, soucieux à l’extrême de l’indépendance de la France et qui ne surmonta probablement jamais la difficile relation qu’il eut avec le Président Roosevelt tout au long du second conflit mondial, fut souvent caractérisé par son antiaméricanisme. En réalité, chacun sait qu’il fut toujours le premier à se ranger au côté des Etats-Unis dans les crises majeures, telle celles de Berlin ou de Cuba. Il respecta beaucoup le Président Eisenhower, fut fasciné comme chacun par le couple Kennedy et apprécia Richard Nixon qu’il s’efforça de conseiller, notamment pour le règlement de l’affaire vietnamienne.

Le contexte n’est plus le même et il n’est pas certain que la guerre en Ukraine donne lieu finalement à une « résurrection » de l’OTAN et à un « retour » durable des Etats-Unis en Europe dont la priorité, jusqu’à l’obsession, demeure la Chine. Il est donc souhaitable que la sortie de crise intervienne le plus rapidement possible afin que ne soit pas érigé un nouveau « rideau de fer » sur le continent européen. Il est clair qu’entre l’égoïsme américain et le risque d’hégémonie d’une puissante dictature le choix sera toujours fait dans le même sens. Mais il faut voir plus loin dans l’intérêt à long terme d’un ensemble géostratégique européen dont les limites à l’Est pourraient même un jour s’avérer aussi finalement asiatiques.

L’indépendance est un beau concept pour une nation, le préalable à son existence et à son développement. Mais elle est parfaitement compatible avec des relations d’interdépendance, caractéristique majeure du monde contemporain. C’est dans cet esprit, que nous devrions célébrer aussi avec nos amis Américains l’Independence Day.

Patrick Pascal