Afficher le sommaire Masquer le sommaire

- Une hausse programmée malgré les tensions sociales

- Près de 6 millions de salariés concernés

- Un mécanisme de revalorisation paritaire

- Un poids croissant dans l’économie allemande

- Un contexte économique fragile

- Les mini-jobs directement impactés

- Un modèle de gouvernance salariale spécifique

- Des exceptions encadrées par la loi

- Une position favorable dans l’Union européenne

- La comparaison avec la France reste délicate

- Un enjeu européen : vers les 15 euros ?

À compter de janvier 2026, le salaire minimum légal en Allemagne passera à 13,90 euros de l’heure, puis atteindra 14,60 euros début 2027. Cette hausse, qui concernera près d’un cinquième de la population active, marque un tournant dans la politique salariale allemande. Elle intervient dans un contexte de croissance ralentie, d’inflation maîtrisée et de pressions politiques croissantes sur le pouvoir d’achat.

A LIRE AUSSI

SMIC en Europe : les montants pays par pays

Une hausse programmée malgré les tensions sociales

Le 27 juin 2025, la commission indépendante sur le salaire minimum (Mindestlohnkommission) a recommandé une augmentation en deux étapes : 13,90 euros en 2026, puis 14,60 euros en 2027. Cette décision a été validée par le gouvernement le 28 octobre. Mais elle n’a pas fait l’unanimité. Les syndicats ont voté contre le montant, estimant qu’il restait inférieur à l’objectif des 15 euros fixé dans le contrat de coalition CDU/CSU-SPD signé en avril 2025.

La présidente de la commission, Christiane Schönefeld, a confirmé que le compromis avait été atteint « malgré des pressions politiques » et dans un climat qualifié de « très difficile ».

Près de 6 millions de salariés concernés

Selon les estimations officielles, environ 6 millions de travailleurs bénéficieront directement de cette revalorisation. Le gain brut sera de 190 euros par mois en 2026, puis de 120 euros supplémentaires en 2027 pour un emploi à temps plein (40 heures hebdomadaires). Le salaire mensuel brut atteindra alors 2 536 euros, soit entre 1 800 et 1 850 euros nets, selon le profil fiscal.

Jusqu’en 2015, l’Allemagne ne disposait pas de salaire minimum légal national. Le modèle reposait sur l’autonomie tarifaire (Tarifautonomie), selon laquelle les salaires sont négociés par les partenaires sociaux via des conventions collectives, sans intervention directe de l’État.

Ce paradigme a changé avec l’adoption de la loi MiLoG le 3 juillet 2014, sous l’impulsion d’Andrea Nahles (SPD) et du gouvernement de grande coalition dirigé par Angela Merkel. Le salaire minimum a été introduit à 8,50 euros brut de l’heure à partir du 1er janvier 2015.

Depuis cette date, le montant a évolué régulièrement :

- 2017 : 8,84 euros

- 2019 : 9,19 euros

- 2022 : 12 euros (hausse exceptionnelle imposée par le gouvernement Scholz)

- 2024 : 12,41 euros

- 2025 : 12,82 euros

En 2027, l’augmentation totale depuis 2015 atteindra 71,8 %.

Un mécanisme de revalorisation paritaire

À la différence du SMIC français, le salaire minimum allemand n’est pas indexé automatiquement sur l’inflation. Il est révisé tous les deux ans par la Mindestlohnkommission, une commission indépendante composée de neuf membres : un président, trois représentants des employeurs, trois des syndicats et deux experts économiques (sans droit de vote).

Les critères pris en compte incluent l’évolution des salaires conventionnels, la situation économique, la productivité, la compétitivité des entreprises et l’impact potentiel sur l’emploi.

Un poids croissant dans l’économie allemande

Le rôle du salaire minimum a changé de nature. Initialement conçu comme un outil de lutte contre les bas salaires, il est devenu un levier central de politique sociale et un instrument de redistribution. À partir de 2026, plus de 15 % de la population active sera couverte par ce plancher salarial.

Mais la mesure a un coût. Pour les employeurs, la hausse est estimée à 2,2 milliards d’euros en 2026 et à 3,4 milliards en 2027, selon les prévisions des associations patronales. Les secteurs les plus concernés sont la restauration, les services à la personne et le commerce de détail.

Steffen Kampeter, président de la Fédération des associations patronales (BDA), estime que cette revalorisation « ira directement dans la consommation, soutenant l’économie intérieure ».

Un contexte économique fragile

L’Allemagne a connu deux années consécutives de récession. Le taux de chômage a augmenté d’un tiers depuis 2022. L’inflation, qui avait dépassé les 7 % en 2022, est redescendue à 2,4 % en septembre 2025. Ce reflux crée des conditions plus favorables pour une hausse réelle du pouvoir d’achat, sans pression inflationniste immédiate.

Les mini-jobs directement impactés

La hausse du salaire minimum modifie aussi les paramètres des mini-jobs, ces emplois à faible durée courants en Allemagne. Le plafond de rémunération mensuel a été relevé à 556 euros en 2025. À 12,82 euros de l’heure, cela équivaut à un maximum de 43 heures et 20 minutes par mois.

Ce plafond est indexé : il passera à 602 euros en 2026, puis à 633 euros en 2027. Les mini-jobs restent exonérés d’impôts et de charges sociales pour le salarié, les cotisations étant intégralement prises en charge par l’employeur.

Un modèle de gouvernance salariale spécifique

Le modèle allemand repose sur une articulation entre l’autonomie tarifaire et l’intervention de l’État. La loi encadre le plancher salarial, mais les conventions collectives peuvent fixer des salaires minimums sectoriels supérieurs. Depuis 2021, ces conventions doivent respecter le minimum légal : la période transitoire qui permettait d’y déroger a pris fin.

Certains secteurs (bâtiment, nettoyage, sécurité) imposent ainsi des salaires planchers plus élevés, applicables à toutes les entreprises du secteur, même non signataires, si la convention est déclarée d’application générale par le ministère du Travail.

Des exceptions encadrées par la loi

Plusieurs catégories échappent au salaire minimum légal :

- Les jeunes de moins de 18 ans sans formation professionnelle

- Les apprentis (qui bénéficient d’un minimum conventionné : 682 euros bruts en première année, jusqu’à 955 euros en quatrième année)

- Les chômeurs de longue durée durant leurs six premiers mois d’emploi

- Les travailleurs indépendants et auto-entrepreneurs

- Certains stagiaires (stages obligatoires ou de courte durée)

- Les bénévoles

- Les personnes handicapées dans certaines structures spécifiques

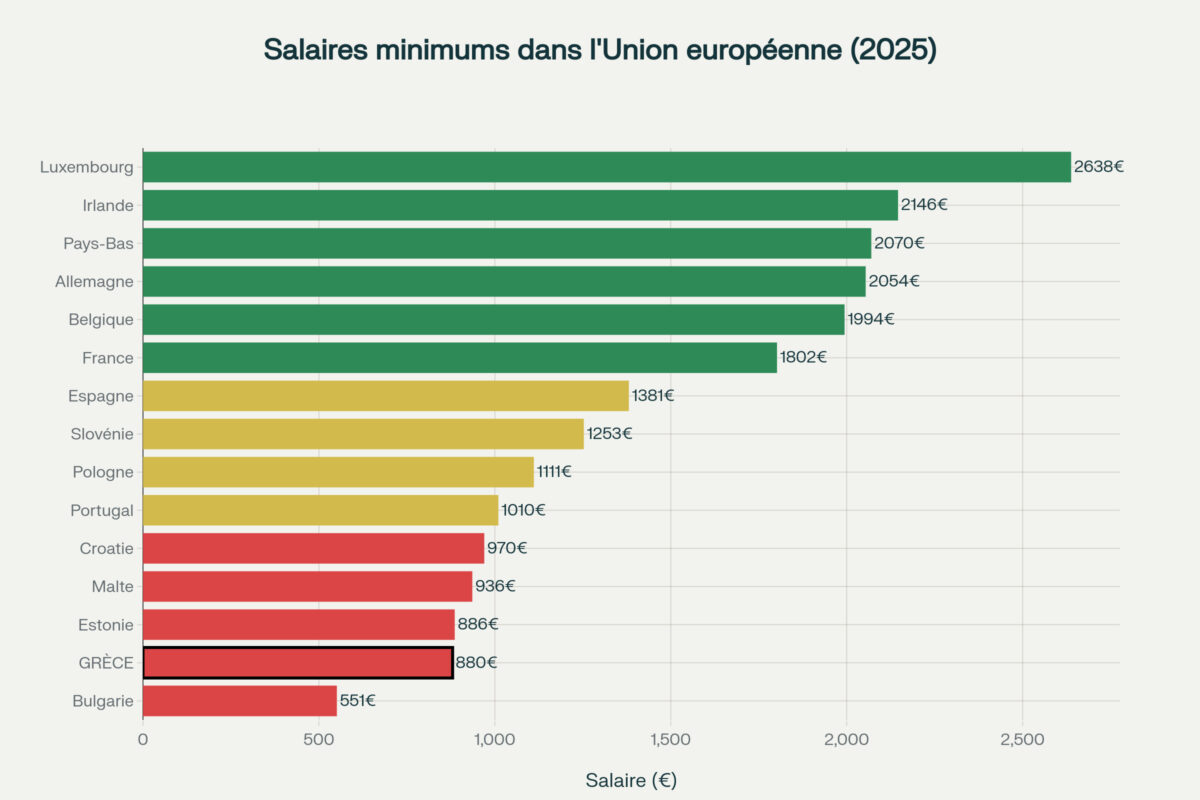

Une position favorable dans l’Union européenne

Avec 12,82 euros de l’heure en 2025, l’Allemagne occupe le 4ᵉ rang des salaires minimums les plus élevés de l’UE, derrière le Luxembourg (15,63 euros), les Pays-Bas (2 506 euros mensuels) et l’Irlande (2 340 euros). La France, avec 11,88 euros de l’heure, se place au sixième rang.

En 2027, l’Allemagne pourrait grimper à la 2ᵉ place, juste derrière le Luxembourg. Cinq pays (Danemark, Italie, Autriche, Suède, Finlande) n’ont pas de salaire minimum légal, privilégiant les négociations sectorielles.

La comparaison avec la France reste délicate

Le salaire minimum allemand de 12,82 euros de l’heure (40 heures par semaine) correspond à 2 221 euros brut mensuels, contre 1 801,80 euros pour le SMIC français (35 heures par semaine). En valeur nette, cela représente environ 1 604 à 1 650 euros en Allemagne, contre 1 426 euros nets en France.

Mais cette comparaison doit intégrer d’autres variables : durée légale du travail, structure des cotisations sociales, coût de la vie et fiscalité. En valeur horaire, l’Allemagne offre un plancher environ 8 % supérieur à celui de la France.

Un enjeu européen : vers les 15 euros ?

La directive européenne de 2022 sur les salaires minimaux recommandait que le salaire minimum atteigne 60 % du salaire médian brut. En Allemagne, où le salaire médian avoisine 3 200 euros brut par mois, cela correspond à un salaire horaire proche de 15 euros.

C’est précisément le seuil que la coalition au pouvoir s’était fixée. La recommandation de la commission pour 2026-2027 reste donc en dessous, ce qui nourrit le débat politique et syndical.