Afficher le sommaire Masquer le sommaire

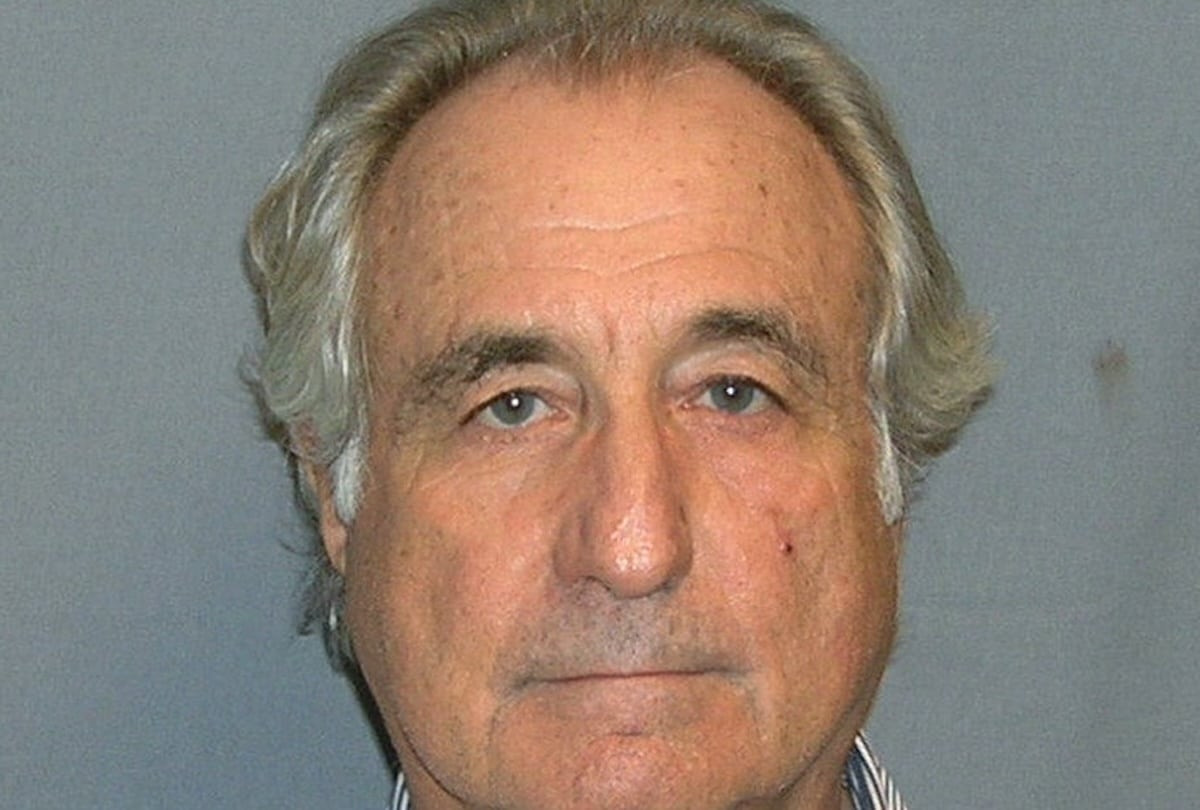

Pendant des années, Bernard Madoff a incarné un capitalisme apaisé, rationnel, presque vertueux. Puis son nom est devenu celui d’une fraude titanesque, révélant à quel point les marchés financiers peuvent reposer sur des illusions collectives. Derrière l’homme, c’est un système qui s’est effondré – non pas pour des raisons techniques, mais morales et structurelles.

Vrai pionnier du trading électronique

Né en 1938 dans le Queens, Bernard Madoff grandit dans un milieu modeste. L’échec entrepreneurial de son père l’ancre tôt dans les réalités économiques. Travailleur acharné, il passe par Hofstra University, et finance ses études en enchaînant les petits boulots. En 1960, à 22 ans, il fonde Bernard L. Madoff Investment Securities avec 5 000 dollars d’économies. Rien ne laisse alors présager le destin hors norme de l’entreprise.

Mais Madoff comprend vite une chose : dans le secteur financier, la technologie est la clé. Il investit tôt dans l’automatisation des ordres de bourse, devenant l’un des pionniers du trading électronique. À une époque où le téléphone règne encore dans les salles de marché, il prend une longueur d’avance. Son entreprise devient un acteur majeur du Nasdaq – qu’il finira même par présider. La légende se construit.

A LIRE AUSSI

Charles Ponzi, inventeur de l’arnaque moderne

À son expertise technique s’ajoute une stratégie sociale méticuleusement menée. Madoff soigne son image : discret, généreux, investi dans la philanthropie – notamment au sein de la communauté juive new-yorkaise. Il donne à voir un financier modèle : réussite tranquille, morale irréprochable. Yachts, villas, penthouse, mais sans ostentation déplacée.

Il attire ainsi une clientèle fidèle, convaincue d’avoir trouvé l’exception dans un marché instable : un gestionnaire capable de délivrer, année après année, des performances régulières, à deux chiffres. De 11 à 15 % par an, même en période de crise. Le rêve absolu de l’investisseur.

Mais cette promesse repose sur… rien. Pas de stratégie d’investissement. Pas d’actifs réels. Juste un Ponzi. Les nouveaux fonds servent à payer les anciens. Et tant que la collecte dépasse les retraits, le système tient. À l’intérieur, tout est faussé : relevés de compte falsifiés, absence de transactions réelles, utilisation de comptes bancaires multiples pour simuler l’activité. Le tout, orchestré depuis un étage caché – le 17e – dans les bureaux new-yorkais de la société, à l’écart des regards, y compris de ceux de ses propres fils.

L’opacité est la méthode. L’accès aux fonds est restreint. Certains investisseurs sont même temporairement refusés – pour créer un sentiment de rareté. La fraude s’habille du prestige de l’exclusivité. Et cela fonctionne.

Scandale mondial aux répercussions durables

Le portefeuille de Madoff ne se limite pas aux riches particuliers new-yorkais. Il touche tout le monde : fondations philanthropiques, banques, fonds de pension, célébrités et multinationales. Steven Spielberg via la Wunderkinder Foundation. Elie Wiesel, dont la fondation perd plus de 15 millions. Kevin Bacon, John Malkovich, Liliane Bettencourt.

Et les grandes banques ne sont pas épargnées : Santander, Natixis, BNP Paribas, Crédit Agricole, Dexia… En France, les pertes des épargnants atteignent 40 millions d’euros. L’exposition est mondiale. Et la confiance, absolue. Elie Wiesel dira plus tard : « Nous pensions qu’il était Dieu. »

Pourtant, les incohérences s’accumulent. La performance régulière, les rendements déconnectés des marchés, l’absence de transparence, l’usage d’un obscur cabinet d’audit… Tout cela aurait dû alerter. Le financier Harry Markopolos sonne l’alarme dès les années 2000. Il soumet même un rapport de 21 pages à la SEC, détaillant neuf red flags. Aucun effet. La SEC, pourtant alertée, ne mène jamais d’enquête sérieuse.

Le système réglementaire échoue, non par manque d’information, mais par excès de confiance et d’inertie.

Le réel finit toujours par revenir

La mécanique se grippe en 2008. Avec la crise financière, les retraits se multiplient. L’effondrement de Lehman Brothers crée une onde de choc : les clients veulent récupérer leur argent. Et il n’y a plus rien à rembourser. Acculé, Madoff avoue la vérité à ses fils en décembre. Ceux-ci préviennent les autorités. Il est arrêté le lendemain. L’illusion aura duré près de vingt ans.

Les pertes affichées atteignent 65 milliards de dollars – un chiffre qui inclut les intérêts fictifs promis aux investisseurs. En réalité, ce sont 18 milliards de capital effectivement détourné. Madoff plaide coupable de 11 chefs d’accusation : fraude en valeurs mobilières, blanchiment, faux en écritures… Il est condamné à 150 ans de prison.

Mais le cynisme ne disparaît pas. En détention, il traite ses victimes de « naïfs » et se montre peu enclin au repentir. Ses proches payent lourdement : son fils Mark se suicide le 11 décembre 2010, jour anniversaire de l’arrestation. Andrew meurt d’un cancer en 2014. Madoff décède en prison en 2021.

Tout le monde a voulu y croire

Un gigantesque travail de restitution est lancé. Le trustee Irving Picard parvient à récupérer plus de 14 milliards de dollars, en partie grâce à la saisie de biens personnels et aux remboursements exigés d’investisseurs ayant perçu des intérêts fictifs. Résultat : 94 % des pertes réelles des victimes éligibles sont couvertes – un taux exceptionnel.

Mais l’affaire entraîne aussi une réforme. La SEC, discréditée, est remaniée. Ses procédures sont revues, ses équipes renforcées. Avec Gary Gensler à sa tête depuis 2021, l’institution affiche une volonté de rupture. Plus de coordination, plus de transparence, plus de contrôle.

L’affaire Madoff dépasse la question de la fraude. Elle révèle un mécanisme plus profond : le besoin collectif de croire à l’exception, à la performance continue, au rendement détaché du risque. Le marché n’a pas été trompé par des faux documents, mais par un récit séduisant. Le mythe du gestionnaire visionnaire, à l’écart de la volatilité, en contrôle absolu.

La finance n’est pas seule responsable. Les régulateurs ont failli. Les investisseurs ont oublié les règles élémentaires de prudence. Tout le monde a voulu y croire.