Afficher le sommaire Masquer le sommaire

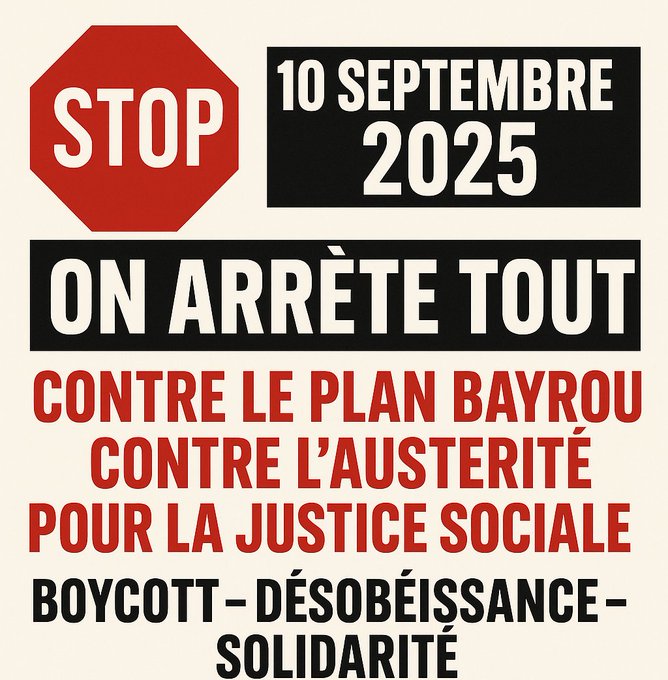

« Mobilisation10septembre » : c’est le nom du nouveau collectif citoyen qui entend contester frontalement le budget 2026 présenté début juillet par le gouvernement. Annoncé par le Premier ministre François Bayrou, ce projet prévoit plusieurs mesures d’austérité jugées explosives : suppression de deux jours fériés, gel des retraites et des prestations sociales, réduction de 3 000 postes dans la fonction publique.

En réaction, une vingtaine de citoyens, venus d’horizons divers, se sont organisés en ligne, en dehors de tout cadre syndical ou partisan. En quelques jours, leur initiative s’est structurée autour d’un nom, d’outils numériques et d’un objectif clair : bâtir une riposte nationale face à ce qu’ils qualifient de « coup de force social ».

A LIRE AUSSI

Le grand mensonge du pouvoir d’achat

Boycott économique et désobéissance civile

Le collectif revendique une totale autonomie politique. Il coordonne ses actions via un site internet, un compte X (anciennement Twitter) et plusieurs groupes Telegram régionaux. Ces canaux assurent la diffusion de visuels, d’instructions pratiques et d’appels à la mobilisation. Le 24 juillet, le principal canal X comptait près de 2 880 abonnés. Plus de 2 000 personnes participaient déjà à une boucle de discussion active sur Telegram.

Les revendications centrales sont claires : réinvestissement massif dans les services publics, notamment dans la santé et l’éducation, arrêt des suppressions de postes, refus des logiques budgétaires jugées « inhumaines ». Les organisateurs demandent également le maintien des jours fériés, la revalorisation des salaires et des retraites, et l’indexation des minimas sociaux sur le coût réel de la vie. La suppression des jours fériés et les réductions budgétaires dans le secteur de la santé cristallisent particulièrement les tensions.

Trois axes structurent les modes d’action annoncés. Le boycott économique tout d’abord : limitation des achats en grande surface, retraits d’argent massifs, réduction volontaire de la consommation et appels à ne pas travailler lorsque cela est possible (congés, arrêts maladie). Ensuite, la désobéissance civile : ralentissements administratifs, refus de certaines démarches, occupations pacifiques de lieux symboliques comme les préfectures, mairies ou agences de prestations sociales, blocages ciblés de routes et de sites logistiques. Enfin, la solidarité : création de caisses locales de grève et de soutien, organisation de repas partagés, mise en place d’espaces de coordination par quartier.

Une carte des rassemblements

Le collectif publie en ligne une carte des rassemblements prévus. Plusieurs grandes villes sont mentionnées : Amiens, Bordeaux, Lyon, Marseille, Toulouse, ainsi que des cibles logistiques stratégiques comme les raffineries, dépôts pétroliers ou centres de distribution.

Le mouvement assume son inspiration directe des gilets jaunes de 2018-2019. On retrouve une structuration horizontale, l’expression de colères multiples, le recours au boycott, aux blocages, et à une mobilisation numérique virale. La méfiance vis-à-vis des syndicats reste forte. Certaines figures de l’époque, comme Fabrice Grimal, ont relayé l’appel à la mobilisation. Mais le collectif ne met en avant aucun leader : l’anonymat est présenté comme un choix stratégique.

Des différences notables existent néanmoins. Aucun signe distinctif n’a été annoncé, et les organisateurs insistent sur la nature pacifique des actions. La diversité des profils engagés (soignants, ouvriers, chômeurs, étudiants, salariés de la classe moyenne) reflète une hétérogénéité sociale plus large que lors des premiers mois des gilets jaunes.

Face à cette initiative, le gouvernement indique « surveiller de près » la situation, tout en minimisant l’ampleur du mouvement. Les syndicats restent en retrait. Malgré la circulation de plusieurs pétitions, aucune organisation nationale ne semble vouloir s’impliquer à ce stade.

Le 10 septembre pourrait ainsi marquer une étape dans l’évolution des formes de contestation sociale en France. Organisation numérique, structuration horizontale, rejet des institutions classiques : autant de traits qui évoquent les mobilisations de ces dernières années tout en signalant une adaptation aux outils et aux contextes de 2025. Si le mouvement parvient à s’ancrer dans le réel, il pourrait ouvrir la voie à une nouvelle séquence de mobilisation populaire. À défaut, il illustrerait les limites d’une contestation virtuelle incapable de peser dans le rapport de force social.