Afficher le sommaire Masquer le sommaire

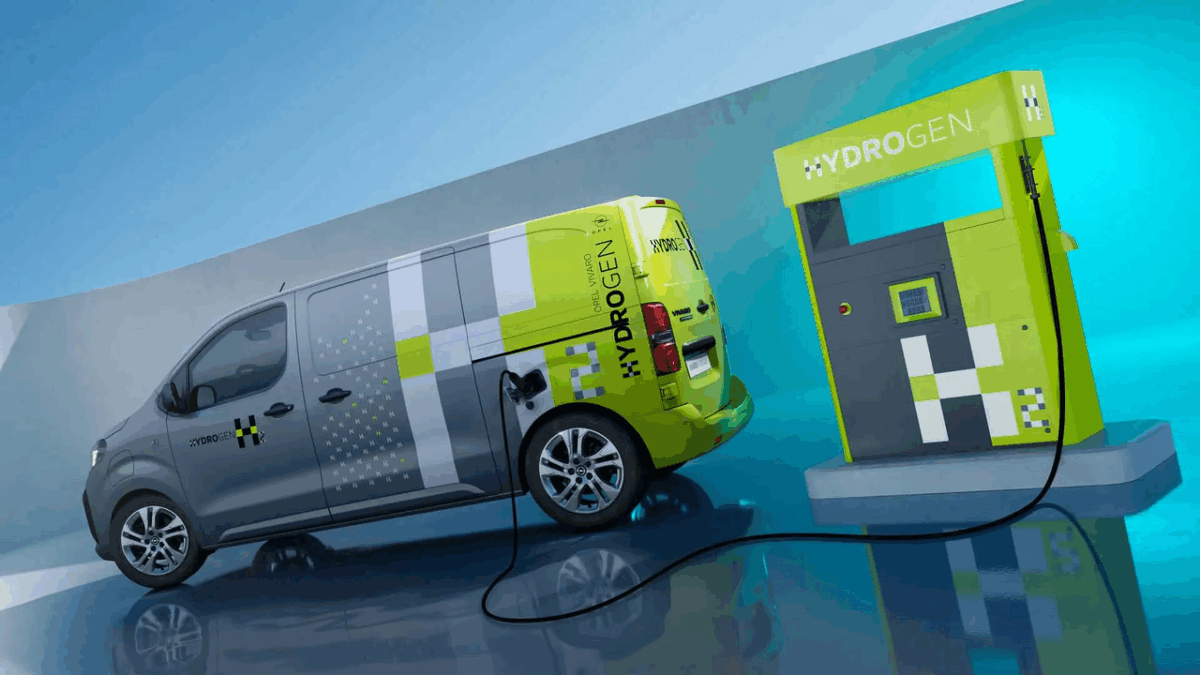

En actant, le 16 juillet 2025, l’arrêt de son programme de véhicules utilitaires à hydrogène, Stellantis a mis un terme définitif à une trajectoire technologique dont les fondations économiques se sont révélées intenables. Le constructeur automobile, par la voix de Jean-Philippe Imparato, directeur opérationnel pour l’Europe élargie, a justifié cette décision par un constat limpide : « Le marché de l’hydrogène demeure un segment de niche, sans perspectives de rentabilité économique à moyen terme. » Ce choix frappe de plein fouet un écosystème industriel structuré autour d’un pari qui n’a jamais trouvé sa demande.

A LIRE AUSSI

Hydrogène vert : une crise à 10 milliards d’euros

Une décision définitive

Les termes employés par Stellantis ne laissent pas de place au doute : il ne s’agit ni d’un report, ni d’une suspension, mais d’un arrêt net, irrévocable. Le groupe explique sa décision par l’analyse rigoureuse d’un modèle économique structurellement déséquilibré. L’hydrogène, jugé trop coûteux, trop dépendant des subventions publiques, et desservi par un réseau de distribution embryonnaire, ne permet pas de soutenir un déploiement industriel viable.

À ce jour, la France ne compte que 80 stations de recharge hydrogène, contre plus de 160 000 points de recharge pour véhicules électriques. Le coût du ravitaillement – environ 15 euros pour 100 kilomètres – reste largement supérieur à celui de l’électrique, autour de 2 euros pour la même distance. Cette inégalité de traitement, tant en termes d’infrastructures que de prix, creuse l’écart entre deux filières dont l’une seulement s’impose dans les usages quotidiens.

Un modèle économique fragilisé dès le départ

En dépit de plusieurs années d’annonces, d’investissements publics massifs et d’expérimentations pilotes, l’hydrogène n’a jamais dépassé le stade d’une technologie marginale sur le segment automobile. Les chiffres sont sans appel : au premier trimestre 2025, les immatriculations de véhicules à hydrogène ont chuté de 91 % en Europe. En France, on ne comptait que 529 immatriculations sur l’ensemble de l’année 2024. Le contraste avec les volumes du marché électrique souligne l’échec d’un positionnement trop éloigné des réalités de la demande.

Les constructeurs, confrontés à l’absence de volumes et à l’impossibilité de réduire les coûts unitaires, ont peu à peu renoncé à développer des gammes compétitives. Les véhicules à hydrogène restent plus chers à produire, plus complexes à maintenir, et soumis à une chaîne logistique encore immature. Cette équation technico-économique défavorable a transformé l’innovation en impasse.

Le retrait de Stellantis ne s’explique pas uniquement par l’absence de marché. Il résulte également d’un impératif stratégique : celui de répondre aux exigences de la réglementation européenne. Depuis janvier 2025, les constructeurs doivent atteindre une moyenne d’émissions de 153,9 grammes de CO₂ par kilomètre pour leurs véhicules utilitaires. Un seuil qui impose une part minimale de 17 % de véhicules électriques dans les ventes.

Or, l’électrique à batterie offre aujourd’hui une maturité industrielle, une infrastructure opérationnelle, et des marges de progression technologique bien identifiées. Dans ce contexte, Jean-Philippe Imparato a prévenu dès le printemps : l’entreprise risquait jusqu’à 2,6 milliards d’euros de pénalités en cas de non-conformité. Le recentrage opéré est donc autant un choix économique qu’une réponse à une contrainte règlementaire impérative.

Un séisme pour l’écosystème industriel français

Le désengagement de Stellantis produit des effets immédiats sur son principal fournisseur en technologies hydrogène : Symbio. Cette coentreprise, détenue à parts égales par Michelin, Forvia et Stellantis lui-même, voit 80 % de son activité menacée. L’usine de Saint-Fons, inaugurée en grande pompe fin 2023 pour un investissement de 600 millions d’euros, pourrait être contrainte de fermer. Elle employait 640 salariés en France, auxquels s’ajoutent 50 postes à l’international.

Les réactions des partenaires n’ont pas tardé. Michelin et Forvia ont dénoncé une décision « brutale et non concertée », qui rompt la confiance entre industriels. Selon leurs informations, Stellantis avait pourtant annoncé son intention de se retirer dès le mois de mai, laissant le temps à une préparation silencieuse, mais sans dialogue stratégique. Symbio, dont les plans d’investissement s’étendaient jusqu’en 2033, entre désormais en procédure de conciliation.

Chronique d’un abandon progressif

Stellantis n’est pas le premier constructeur français à faire volte-face. Renault avait annoncé, en février 2025, la liquidation de sa filiale Hyvia, issue d’un partenariat avec l’Américain Plug Power. Cette société, qui avait mobilisé 120 millions d’euros en recherche et développement, n’avait produit que 62 véhicules en quatre ans. Le PDG de Renault, Luca de Meo, avait déclaré devant la Commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale : « Il n’y a pas de marché pour les véhicules à hydrogène. »

D’autres acteurs, tels que Hype (taxis) ou McPhy Energy (électrolyseurs), ont également renoncé ou déposé le bilan. L’abandon successif de ces projets forme une séquence cohérente : celle d’un retrait ordonné d’un segment jugé non compétitif.

Un recentrage stratégique vers l’hydrogène industriel

L’abandon de l’automobile ne signifie pas la fin de l’hydrogène. Le secteur industriel, notamment la sidérurgie, la chimie, ou encore les transports lourds (camions, bus, trains non électrifiés), demeure une cible prioritaire. Les projections gouvernementales tablent sur une consommation de 4,4 millions de tonnes d’hydrogène décarboné à l’horizon 2050. Le transport maritime, l’aviation (via les carburants de synthèse) ou les applications stationnaires à haute intensité énergétique constituent autant de niches technologiquement légitimes.

Ce repositionnement implique de redéfinir les priorités d’investissement et de mettre fin à l’illusion d’une généralisation de l’hydrogène à l’ensemble du parc automobile.